- 「MT5のカスタムインジケーターって何?」

- 「MT5標準記載のカスタムインジケーターはそれぞれどんな特徴があるの?」

- 「それぞれカスタムインジケーターの使い方を知りたい」

実はMT5には、プログラムを組まなくても最初から使える便利なカスタムインジケーターが多数搭載されています。トレンド系・チャネル系・視覚補助系など、幅広いタイプが用意されており、テクニカル分析を効率化する強力なツールです。

この記事では、MT5に標準記載されているカスタムインジケーターの全種類を紹介しつつ、選び方や使い方、注意点までをわかりやすく解説します。自分に合ったインジケーターを見つけて、MT5でのトレードをさらに快適にしていきましょう。

MT5のカスタムインジケーターとは?

標準記載と自作の2種類ある

MT5のカスタムインジケーターには、大きく分けて「標準記載されているもの」と「自作や外部から追加するもの」の2種類があります。標準記載インジケーターとは、MT5に最初から組み込まれているカスタムインジで、インストール直後からすぐに使えるのが特徴です。一方、自作のカスタムインジケーターは、MQL5言語を使ってユーザー自身が作成したものや、外部サイトなどからダウンロードして追加するものを指します。自作系は自由度が高い反面、知識や安全性の確認も必要です。まずは標準記載インジケーターを使って仕組みに慣れ、必要に応じて自作や外部追加を検討するのがおすすめです。

自作カスタムインジケーターとの違い

標準記載のカスタムインジケーターと自作インジケーターの大きな違いは、「手軽さ」と「自由度」にあります。

標準記載インジはMT5に初めから組み込まれており、クリックだけでチャートに表示できる手軽さが魅力です。また、動作の安定性や互換性も高く、初心者でも安心して使えます。

一方で、自作カスタムインジはMQL5で独自のロジックを組み込めるため、トレード手法に完全にフィットするインジケーターを作ることが可能です。たとえば、「前日の高値安値を自動で引くインジケーター」や「特定の移動平均線クロスにアラートを鳴らすインジケーター」、「日本時間表示インジケーター」など、「こんな機能があったら便利だな」と思ったものを形にできます。カスタマイズ性は非常に高い反面、プログラミングの知識や動作検証が必要になる点には注意が必要です。

カスタムインジケーターを使うメリット

カスタムインジケーターを使う最大のメリットは、「自分のトレードスタイルに合った分析ができること」です。MT5の標準インジケーターだけでは見えにくいシグナルや視覚情報を、カスタムインジケーターで補強することで、より直感的かつ効率的なチャート分析が可能になります。

例えば、価格帯のゾーンを色分けしたり、特定条件でアラートを表示したりといった機能を持つインジケーターも多く、判断の精度が格段に上がります。また、複数のインジケーターを組み合わせることで、オリジナルの売買ルールを視覚化できるのも大きな利点です。トレーダー自身が“見たい情報だけ”を表示できる点が、最大の強みと言えるでしょう。

MT5標準搭載のカスタムインジケーター全71種類の特徴と使い方

① CCI_Dots(CCI ドット)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | CCI_Dots(CCI ドット) |

| 特徴 | CCIの値に応じてチャート上にドットを表示。視覚的にシグナルを捉えやすく、直感的な判断が可能。 |

| 主な用途 | CCIによる買われすぎ・売られすぎシグナルの視認。トレンド転換の兆しやエントリータイミングの補助。 |

| 主な使い方 | ドットの出現をエントリー・エグジットの目安とし、他のインジケーター(移動平均やトレンド系)と併用して判断精度を向上させる。 |

CCI_Dotsは、コモディティチャネルインデックス(CCI)のシグナルをチャート上に視覚的にドット(点)で表示するインジケーターです。CCIが一定の基準値を超えたときにチャート上に色付きの点が描画されるため、視認性が高く、売買タイミングの判断補助として利用されます。たとえば、CCIが+100を上抜けたときに買いシグナル、−100を下抜けたときに売りシグナルとしてドットを表示する設定が一般的です。トレンド転換の初動を視覚的に捉えるのに便利で、他のトレンド系インジケーターと組み合わせることで精度を高めることができます。見た目で判断したいユーザーにおすすめのインジケーターです。

②以降を表示する (+開く)

② Accelerator(アクセレーターオシレーター)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Accelerator(アクセレーター・オシレーター) |

| 特徴 | 相場の加速・減速をバーで視覚化するビル・ウィリアムス系インジケーター。0ラインと色で勢いを判断。 |

| 主な用途 | トレンドの強まり・弱まりを検出し、トレンド継続・転換の補助に活用。 |

| 主な使い方 | 0ラインの上下やバー色の変化で相場の勢いを読み取る。他のトレンド系と組み合わせると効果的。 |

Acceleratorは、ビル・ウィリアムスが提唱したインジケーターの一つで、価格変動の加速・減速を視覚化することを目的としています。正式には「Accelerator Oscillator」と呼ばれ、価格の勢いが加速しているか減速しているかをバーの色と位置で判断します。0ラインを基準に、上にバーが表示されていれば買い圧力、下であれば売り圧力を示します。加速(アクセラレーション)が強まるとバーの色が変化し、トレンドの発生や終了の兆しを捉える手がかりになります。単独での使用というよりは、Alligatorなど他のビル・ウィリアムス系インジケーターと組み合わせて使うのが一般的です。相場の勢いを先取りしたいトレーダーに適しています。

③ AD(Accumulation/Distribution)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | AD(Accumulation/Distribution) |

| 特徴 | 出来高と価格の関係から買い手・売り手の強さを分析するライン型インジケーター。 |

| 主な用途 | ダイバージェンスによるトレンド転換の兆候確認、価格の裏付けとして活用。 |

| 主な使い方 | ADラインと価格の動きの乖離を見て転換点を予測。OBVと併用されることも多い。 |

ADは「Accumulation/Distribution(蓄積/分配)」の略で、出来高と価格の関係から買い手と売り手のバランスを測るインジケーターです。価格が上昇しているときに出来高が増えていれば、買い圧力が強い「蓄積(Accumulation)」と判断され、逆に価格が下落して出来高が増えていれば「分配(Distribution)」と見なされます。このインジケーターは、価格とADラインの動きに乖離があるときに「ダイバージェンス」として注目され、相場の転換シグナルとして利用されることがあります。トレンドの信頼性を確認したり、相場の内部構造を把握したい場合に活用される、シンプルながらも奥の深いインジケーターです。

④ ADX(Average Directional Index)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | ADX(Average Directional Index) |

| 特徴 | トレンドの「強さ」を数値化する指標。方向ではなく勢いを測定。 |

| 主な用途 | レンジ相場とトレンド相場の識別、トレンドの発生・終了タイミングの補助。 |

| 主な使い方 | ADXが20〜40を超えるとトレンド強。DIラインと併用して売買判断に使う。 |

ADX(Average Directional Index)は、トレンドの「強さ」を測定するためのインジケーターで、MT5でもよく使われる定番のテクニカル指標です。+DI(プラス方向性指標)と−DI(マイナス方向性指標)の2本のラインと、トレンドの強さを示すADXラインの合計3本で構成されます。ADX値が高いほど相場のトレンドは強く、20未満ではトレンドが弱い、40を超えると強いトレンドとみなされるのが一般的です。ADXそのものは上昇・下落の方向を示さないため、DIラインとの組み合わせで売買判断を行います。レンジ相場とトレンド相場を見極めるのに有効で、移動平均線やMACDとの併用にも向いています。

⑤ ADXW(ADX Weighted)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | ADXW(Weighted ADX) |

| 特徴 | ADXを改良し、より滑らかで敏感な動きをするバージョン。変化を早期に反映。 |

| 主な用途 | トレンドの早期発見、ADXより素早い反応が欲しい場面での活用。 |

| 主な使い方 | ADXと同様にDIと併用し、0ライン付近の推移から相場の転換や加速を判断。 |

ADXWは、ADX(Average Directional Index)に加重の概念を取り入れたバリエーションで、トレンドの強さをより敏感かつ滑らかに捉えるためのインジケーターです。ADXと同様に、+DIと−DIの2本の補助ラインを持ちながら、ADXW独自のロジックによってトレンドの勢いに重みをつけて表示します。これにより、通常のADXよりも早い段階でトレンドの発生や減速をキャッチしやすくなる特徴があります。ただし、その分ノイズも増えるため、移動平均線や価格アクションと組み合わせて使うのが効果的です。中級者以上のトレーダーが、より早くトレンドの兆候を捉えたい場合に活用されることが多いインジケーターです。

⑥ Alligator(アリゲーター)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Alligator(アリゲーター) |

| 特徴 | 3本の移動平均線で「眠り」と「目覚め」を表現するビル・ウィリアムス系指標。 |

| 主な用途 | トレンドの開始と終了を視覚的に捉え、タイミングの補助として使用。 |

| 主な使い方 | ラインの収束・拡散から相場の変化を察知。他のインジと併用し順張り判断に使う。 |

Alligatorは、ビル・ウィリアムスが開発したトレンドフォロー型インジケーターで、3本の異なる移動平均線(顎・歯・唇)を使って相場の「眠り」と「目覚め」を視覚的に表現します。3本のラインが収束している状態は「ワニが眠っている」=レンジ相場を示し、ラインが開き始めると「ワニが目を覚ました」=トレンド相場の始まりと判断されます。シンプルな構造ながらトレンドの発生をいち早く察知できるため、トレンドフォロー手法との相性が抜群です。また、価格がどのラインの上にあるかによってポジションを調整することも可能です。ビジュアル的にわかりやすいため、初心者にも人気のあるインジケーターのひとつです。

⑦ AMA(Adaptive Moving Average)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | AMA(Adaptive Moving Average) |

| 特徴 | 相場の変動に応じて感度が自動調整される移動平均線。ノイズを抑えて反応速度も確保。 |

| 主な用途 | トレンドの方向性や転換点の確認、順張り・押し目買いの補助。 |

| 主な使い方 | 他の移動平均とのクロス、価格との位置関係でトレンド発生・継続を見極める。 |

AMA(適応型移動平均線)は、相場の変動状況に応じてスムーズさ(滑らかさ)を自動的に調整するインジケーターです。通常の移動平均線では、一定の期間で単純に平均値を計算しますが、AMAはトレンドが明確なときは反応を早く、レンジやノイズが多い場面では滑らかに動くように最適化されます。これにより、トレンドの始まりや転換をより柔軟に追従しつつ、だましを減らす効果が期待できます。短期トレードから中長期トレードまで幅広く使える優れた指標で、EMAやSMAよりもフィルタリング性能が高いとされています。裁量トレーダーにとって視認性と反応性を両立させるための強力なツールです。

⑧ ASI(Accumulated Swing Index)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | ASI(Accumulated Swing Index) |

| 特徴 | SIを累積して相場の方向性を表現。価格変動の総合的な流れを捉えるインジケーター。 |

| 主な用途 | 中長期のトレンド判断、ダイバージェンスによる転換点の検出。 |

| 主な使い方 | 0ラインとの位置や傾きでトレンド確認。他インジとの組み合わせで反転を見極める。 |

ASIは、「Accumulated Swing Index」の略で、トレンドの方向性と強さを評価するために使用されるインジケーターです。もともとはJ・Welles・Wilderが開発したSwing Index(SI)を累積したもので、より長期的な相場の流れを把握することができます。価格の高値・安値・終値・始値の関係をもとに計算されるため、ローソク足の構造やプライスアクションに敏感です。ASIが0ラインより上なら強気傾向、下なら弱気傾向とされ、トレンドの転換点を探る場面でも活用されます。あまりメジャーなインジケーターではありませんが、チャート上での見方に慣れると、補助的なシグナルとして役立つことがあります。

⑨ ATR(Average True Range)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | ATR(Average True Range) |

| 特徴 | 相場のボラティリティ(値動きの大きさ)を数値化するインジケーター。 |

| 主な用途 | 損切り・利確幅の設定、相場の加熱度合いの確認、トレンドの勢い把握。 |

| 主な使い方 | ATRが高い=荒れ相場。一定値以上の上昇でエントリー判断の補助に。 |

ATRは、J・Welles・Wilderが開発したボラティリティ系インジケーターで、相場の変動幅(=真の値幅)の平均値を示します。価格がどれだけ動いているかに注目し、売買シグナルではなく“勢いの強弱”を判断するために用います。具体的には、ローソク足の高値と安値、前日の終値との差を加味した「真の値幅(True Range)」の平均値を一定期間で計算し、その推移をチャートに表示します。ATRが高い=値動きが大きい、ATRが低い=値動きが穏やか、という判断が可能です。利確・損切り幅の設定やトレードのタイミング調整にも活用され、裁量・自動売買問わず多くのトレーダーに支持される指標です。

⑩ Awesome_Oscillator(オーサム・オシレーター)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Awesome Oscillator(AO) |

| 特徴 | 価格の勢いを2本の移動平均差で表現。バーの色と形で視覚的にモメンタムを把握。 |

| 主な用途 | トレンドの強さ、発生・終了タイミングの視認。特に順張り判断に適する。 |

| 主な使い方 | 0ラインや色の切り替えでシグナル確認。Alligatorと組み合わせるのが基本。 |

Awesome Oscillator(AO)は、価格のモメンタム(勢い)を可視化するためのオシレーター系インジケーターです。2つの異なる期間の単純移動平均(SMA)を使って価格の動きに対する加速や減速を示し、トレンドの転換点や継続を捉えるのに役立ちます。0ラインを中心として、上にバーが表示されれば強気、下なら弱気と判断されます。バーの色(連続増加なら緑、減少なら赤)で勢いの変化も一目で分かり、ダイバージェンス分析にも適しています。視認性が高く、Alligatorなどのビル・ウィリアムス系インジケーターとの併用も推奨されています。トレンドの初動や終焉を探るツールとして、特に順張りトレードに向いています。

⑪ BB(Bollinger Bands)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | BB(Bollinger Bands) |

| 特徴 | 移動平均と標準偏差に基づくバンドで価格変動幅を可視化。 |

| 主な用途 | バンドの拡大・収縮でボラティリティを判断。順張り・逆張り両方に使える。 |

| 主な使い方 | バンドタッチやバンドブレイクを売買判断の目安に。他インジと併用して精度UP。 |

BBことBollinger Bands(ボリンジャーバンド)は、移動平均線を中心に、上下に標準偏差を加えたバンドを表示し、価格の変動範囲とその拡大・収束を視覚的に表現するインジケーターです。バンドが広がる=ボラティリティが上昇、狭まる=停滞傾向と判断できます。価格が±2σのバンドにタッチしたときに反転を狙う「逆張り手法」や、バンドの拡大時にトレンド方向に乗る「順張りブレイクアウト手法」など、複数のアプローチに使える柔軟性の高いインジケーターです。特にローソク足との組み合わせで機能しやすく、エントリー・イグジットの目安としても優秀です。初心者から上級者まで幅広く利用される代表的な分析ツールです。

⑫ Bears(Bears Power)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Bears Power(ベアーズパワー) |

| 特徴 | 安値とEMAの乖離から「売り圧力」を測定。オシレーター形式で表示。 |

| 主な用途 | 相場の弱気傾向の確認やトレンド転換の兆候把握に使用。 |

| 主な使い方 | 0ラインとの位置やピークで売り勢力を確認。Bullsとセットで使うと効果的。 |

Bears Powerは、価格と移動平均の差をもとに「売りの勢い(ベアパワー)」を測定するオシレーターです。具体的には、ローソク足の安値と指数平滑移動平均(EMA)との乖離によって売り圧力を数値化しています。0ラインを基準に、下にあるほど売り圧力が強く、上に近づくほど弱まっていると判断されます。Bulls Power(買いの勢い)とセットで用いることで、市場の強弱バランスを立体的に把握できる点が特徴です。短期的な価格の行き過ぎやトレンド転換の兆候を掴むのに有効で、MACDやADXなど他のトレンド系インジケーターと組み合わせることで、より高精度な分析が可能になります。

⑬ Bulls(Bulls Power)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Bulls Power(ブルズパワー) |

| 特徴 | 高値とEMAの乖離で「買い圧力」を表示。勢いを数値で把握できるオシレーター。 |

| 主な用途 | 強気相場の把握やトレンド継続の確認、押し目買いのタイミング探り。 |

| 主な使い方 | 0ライン越えで買い優勢、ピークで過熱感を見る。Bearsとセットで使うのが基本。 |

Bulls Powerは、Bears Powerの対になるインジケーターで、「買いの勢い(ブルパワー)」を測るためのオシレーターです。価格の高値とEMA(指数平滑移動平均)の差を計算することで、現在の上昇圧力を可視化します。0ラインを超えて上昇しているときは、買い圧力が強いことを示し、下回ると買いの勢いが弱まっているサインとなります。Bears Powerと合わせて使えば、買いと売りのバランスや、どちらに優勢があるかを確認でき、トレンドの転換点を見極める材料になります。特に、トレンド相場では押し目買いや戻り売りのタイミングを探る場面で役立つため、裁量トレードにおいて有効な補助インジケーターの1つです。

⑭ BW-ZoneTrade(ビル・ウィリアムス ゾーントレード)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | BW-ZoneTrade(ゾーントレード) |

| 特徴 | ビル・ウィリアムス理論に基づき、買い・売りゾーンを色でチャートに表示。 |

| 主な用途 | トレンドの継続や転換ゾーンの可視化。視覚的に売買判断の補助を行う。 |

| 主な使い方 | 緑=買いゾーン、赤=売りゾーン、灰色=様子見。AOやAlligatorと併用。 |

BW-ZoneTradeは、ビル・ウィリアムス理論に基づいたトレードゾーンを視覚化するインジケーターで、AlligatorとAwesome Oscillator(AO)の動きを組み合わせたものです。このインジケーターは、チャート上に緑・灰色・赤といったゾーン色を表示し、買い有利・様子見・売り有利といった相場状況を視覚的に判別できます。たとえば、緑のゾーンは買いゾーン、赤は売りゾーン、灰色は方向感がないことを示します。ゾーンの切り替わりでトレンド転換を判断したり、ゾーン継続でトレンドの強さを確認するなど、視覚的判断を助けるツールとして活用されます。特にマルチタイムフレーム分析や裁量判断との相性がよく、ビル・ウィリアムス理論に慣れていない人でも比較的使いやすい設計になっています。

⑮ FlameChart(フレームチャート)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | FlameChart(フレームチャート) |

| 特徴 | 価格の勢いやボラティリティを色の濃淡で視覚的に表現するインジケーター。 |

| 主な用途 | 相場の加熱・減速状態の視認、勢いのピークを視覚で捉える補助ツール。 |

| 主な使い方 | 色の強さ=勢いの強さと捉えて、トレンド継続 or 反転タイミングを検討。 |

FlameChartは、価格の勢いを炎(Flame)のようなカラフルな視覚表現でチャートに表示する、視認性重視の特殊インジケーターです。一般的なローソク足の上下だけでは掴みにくい“勢いの変化”や“加速感”を色の強弱で伝えてくれるため、価格の急変動やトレンドの継続状況を一目で把握しやすくなります。具体的には、一定の加速が確認されたエリアにはより鮮やかな色がつき、ボラティリティが収縮していると色が淡くなります。FlameChart単体での売買判断は難しいものの、ボリンジャーバンドやRSIなど他のインジケーターと併用すれば、感覚的に“今の相場の熱量”を把握するのに役立つ補助ツールとなります。視覚に頼った直感的トレードを重視する人におすすめです。

⑯ CCI(Commodity Channel Index)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | CCI(Commodity Channel Index) |

| 特徴 | ±100を基準に「買われすぎ・売られすぎ」を判定するモメンタム系オシレーター。 |

| 主な用途 | 逆張り・順張りの両方に対応。特に短期反転の兆候確認に用いる。 |

| 主な使い方 | ±100ラインブレイクでシグナル発生。価格との乖離にも注目。 |

CCI(Commodity Channel Index)は、価格が統計的に「過熱」しているかどうかを測るためのオシレーターで、買われすぎ・売られすぎを数値で把握することができます。CCIは0ラインを基準とし、+100を超えると買われすぎ、−100を下回ると売られすぎのサインとされます。また、±100ラインのブレイクやダイバージェンスを利用して、トレンド転換のタイミングを予測することも可能です。他のモメンタム系インジケーターと比べてやや敏感に反応するため、短期トレーダーにとってはシグナルの早さが魅力ですが、だましが増える傾向もあるため、移動平均線などと組み合わせた複数条件での判断が推奨されます。相場の勢いや反転タイミングを視覚的に捉えたいトレーダーに有効です。

⑰ CHO(Chaikin Oscillator)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | CHO(Chaikin Oscillator) |

| 特徴 | 出来高ベースで買い圧・売り圧を可視化。MACDに似た構造を持つ。 |

| 主な用途 | トレンドの強弱や発生のタイミング把握。ボリューム分析に有効。 |

| 主な使い方 | 0ラインの上下と傾きでシグナル確認。MACDやADと組み合わせやすい。 |

CHO(Chaikin Oscillator)は、出来高と価格の動きを組み合わせてモメンタムを測るオシレーター系インジケーターで、トレンドの継続や反転の兆候を探るのに役立ちます。計算には、Accumulation/Distributionライン(蓄積/分配)を元にした2つの指数平滑移動平均(EMA)の差を使い、その変化を0ラインを基準に表示します。プラス圏にあると買いの圧力が強く、マイナス圏にあると売り圧力が強いと判断されます。MACDに似た構造を持ちながら、出来高を重視している点が特徴で、特にブレイクアウトや急なトレンド変動の場面で有効に機能することがあります。取引量を加味した分析を重視する中上級者にとって、非常に実用的なツールです。

⑱ CHV(Chaikin Volatility)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | CHV(Chaikin Volatility) |

| 特徴 | 高値・安値差からボラティリティの変化率を数値化。変動の前兆察知に使える。 |

| 主な用途 | 相場の活性・沈静状態の確認、損切り設定や戦略切替の判断に活用。 |

| 主な使い方 | 値の急上昇でブレイクアウトを警戒。沈静化時はレンジ相場を想定。 |

CHV(Chaikin Volatility)は、チャイキン変動率とも呼ばれ、価格のボラティリティ(変動幅)の変化を計測するインジケーターです。計算式は、一定期間の高値と安値の差のEMAをベースに、ボラティリティの変化率をパーセンテージで表示します。価格が急激に動いた直後や、ブレイクアウト前後ではこの指標が大きく上昇することが多く、市場が活発化しているサインとして使えます。また、CHVが沈静化しているときは、相場が落ち着いている=レンジ相場と捉えられることもあり、戦略を変える判断材料になります。ボラティリティを事前に察知することで、利確・損切り幅の調整や、エントリーポイントの精度向上につなげることができます。

⑲ ColorBars(カラーバー)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | ColorBars(カラーバー) |

| 特徴 | 相場の状態に応じてローソク足やバーの色を自動で変更し、視認性を高めるインジケーター。 |

| 主な用途 | トレンドの方向性・変化の視認、複数通貨監視時の補助。 |

| 主な使い方 | 価格が移動平均を上回ったら青、下回ったら赤などの設定で直感的に判断。 |

ColorBarsは、ローソク足やバーの色を相場の状態に応じて自動で変化させる視覚補助系のインジケーターです。たとえば、価格が上昇中のときは青や緑、下降中は赤など、トレンドの方向や勢いを色で直感的に把握できます。デフォルトでは移動平均線との関係や一定の条件で色が切り替わる設定になっており、チャート全体の視認性を高めるのに役立ちます。テクニカル指標として直接的な売買シグナルを出すわけではありませんが、トレード中の心理的なブレや見落としを減らす効果があります。特に複数の通貨ペアを監視しているトレーダーや、ローソク足の形状を重視する人にとっては、補助的に非常に便利なインジケーターです。

⑳ ColorCandlesDaily(カラーローソク足・日足基準)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | ColorCandlesDaily(カラーローソク足:日足基準) |

| 特徴 | 前日比で上昇か下落かを色分けしてチャート表示。日足ベースの相場状況を視認可能。 |

| 主な用途 | 短期足チャートにおける上位足(特に日足)の影響の把握。 |

| 主な使い方 | 日足より上昇=緑、下落=赤などでローソク足を色分け。上位足トレンドの参考に。 |

ColorCandlesDailyは、日足の値動きを基準として、ローソク足の色を変化させるインジケーターです。例えば、現在のローソク足が前日より上昇していれば緑、下落していれば赤といった具合に、日足レベルでの価格推移を色で示します。このように視覚的に相場の「日単位での強弱」を判断できるため、短期足でのノイズを減らしながら、日足トレンドの方向性を重視したトレード判断が可能になります。特にスキャルピングやデイトレードにおいて、上位足の影響を取り入れたい場合に重宝されるインジケーターです。ローソク足の色分けにより、チャートを一目で把握できるため、マルチタイムフレーム分析にも有効です。

㉑ ColorLine(カラフルライン)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | ColorLine(カラフルライン) |

| 特徴 | トレンドや条件に応じてラインの色を変化させ、トレンド判断を視覚的にサポート。 |

| 主な用途 | ラインチャートの強弱判断、エントリーポイントの視認。 |

| 主な使い方 | 移動平均などのラインに条件を加え、上昇=青、下降=赤などで色を変えて使用。 |

ColorLineは、トレンドの強弱や方向に応じてラインの色を自動で変更するインジケーターです。たとえば、移動平均線や任意の価格ラインにおいて、価格がラインの上にあるときは青や緑、下にあるときは赤など、色によって状況を判別できる仕組みになっています。このような視覚的アシストにより、ラインの交差やトレンド転換のタイミングを見逃しにくくなり、瞬時の判断が求められる短期トレードに特に効果を発揮します。また、色が変化することで「いつ何が起こったか」がチャート上で記録としても残るため、過去検証や振り返りにも便利です。裁量トレードの精度を上げたい方にとって、見逃せない補助インジケーターです。

㉒ Custom Moving Average(カスタム移動平均線)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Custom Moving Average(カスタム移動平均線) |

| 特徴 | SMA、EMA、WMAなど複数の計算方式に対応し、柔軟なカスタマイズが可能。 |

| 主な用途 | トレードスタイルに応じた移動平均線の構築、クロス戦略やトレンド確認に活用。 |

| 主な使い方 | 種類・期間・適用価格・色などを任意に設定して、自分専用の移動平均線として使用。 |

Custom Moving Averageは、SMA(単純移動平均)やEMA(指数平滑移動平均)だけでなく、Weighted MAやSmoothed MAなど多様な計算方式に対応した移動平均線を表示できるインジケーターです。さらに、期間や適用価格(始値・終値・高値・安値など)、色や線種、表示位置まで細かくカスタマイズできるため、トレーダーの戦略に合わせた柔軟な設定が可能です。たとえば、短期EMAと中期Smoothed MAを組み合わせてクロスを狙うなど、多様な手法に対応できます。MT5標準の移動平均線よりも細かい調整が効くため、移動平均ベースのトレードにこだわりがある人や検証を繰り返す中上級者にとっては、非常に実用的なインジケーターです。

㉓ DEMA(Double Exponential Moving Average)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | DEMA(Double Exponential Moving Average) |

| 特徴 | EMAよりも素早く反応し、滑らかに価格を追従する移動平均線。ダマシを抑える構造。 |

| 主な用途 | トレンド発生の早期検出、クロス手法や順張り判断の強化。 |

| 主な使い方 | EMAやSMAと組み合わせてゴールデンクロス・デッドクロス判断に使用。 |

DEMA(二重指数移動平均)は、通常のEMA(指数平滑移動平均)よりも反応が速く、滑らかに価格を追従する移動平均線です。EMAの値と、EMAをもう一度適用した値(2重)を用いた計算によって、価格変動に対する感度を高めながらも、ノイズを抑えるバランスが特徴です。これにより、トレンドの転換点を早期に捉えやすく、順張り・逆張りのどちらの戦略にも対応可能です。短期〜中期トレードに向いており、クロス手法やフィルターとしての使用にも効果的です。一般的なSMAやEMAではエントリータイミングに遅れを感じているトレーダーにとって、非常に使いやすい移動平均線のひとつです。

㉔ DeMarker(デマーカー)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | DeMarker(デマーカー) |

| 特徴 | 0〜1の範囲で推移するオシレーター。買われすぎ・売られすぎを明確に判定可能。 |

| 主な用途 | トレンドの過熱感確認、逆張りポイントの把握、レンジのエッジ検出。 |

| 主な使い方 | 0.7以上で買われすぎ、0.3以下で売られすぎと判断し、反転ポイントを狙う。 |

DeMarkerは、相場の「買われすぎ」「売られすぎ」を測るためのオシレーター系インジケーターで、トレンド転換の可能性を探るために利用されます。0〜1の範囲で推移し、0.7以上は買われすぎ、0.3以下は売られすぎと判断するのが一般的です。計算式は高値と前の高値の比較などをもとにしており、モメンタムの変化に敏感に反応します。そのため、RSIやストキャスティクスに似た使い方ができますが、ややノイズが少ない傾向にあります。相場の勢いが減速したポイントを狙った逆張りや、ダイバージェンスを活用したトレードにも有効です。シンプルながら信頼性の高いインジケーターとして、特に転換狙いのトレーダーに好まれています。

㉕ DPO(Detrended Price Oscillator)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | DPO(Detrended Price Oscillator) |

| 特徴 | 長期トレンドを排除し、サイクルの天底を見つけるための短期的なオシレーター。 |

| 主な用途 | サイクル分析、短期的な高値・安値の見極め。 |

| 主な使い方 | ピークとボトムの形状や位置を参考にして、短期逆張りタイミングを探る。 |

DPOは、Detrended Price Oscillatorの略で、日本語では「トレンド除去価格オシレーター」とも呼ばれます。価格の長期トレンド成分を取り除くことで、サイクルの天底や短期的な反転ポイントを明確に捉えることを目的としたインジケーターです。計算には価格と移動平均との乖離を使い、0ラインの上下で価格の勢いやピークを判定します。DPOはあえてトレンドを除外して設計されているため、トレンドの方向性よりも「いつ高値・安値を付けやすいか」といった周期的な動きの把握に向いています。サイクル分析や逆張り戦略に活用され、単体での判断よりも他の指標と組み合わせることで、より精度の高いタイミング把握が可能になります。

㉖ Envelopes(エンベロープ)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Envelopes(エンベロープ) |

| 特徴 | 移動平均線に一定の乖離幅を上下に加えたバンドで、価格の偏りを視覚化。 |

| 主な用途 | レンジ内逆張りやバンドブレイクを狙った順張り戦略に活用。 |

| 主な使い方 | 上限バンドタッチで売り、下限で買いなどの逆張り基準や、ブレイクでのエントリー判断。 |

Envelopesは、移動平均線を中心に上下に一定の乖離率を設定したバンドを表示するインジケーターで、価格が平均値からどれだけ乖離しているかを視覚的に示します。ボリンジャーバンドと似た構造ですが、Envelopesは標準偏差ではなく「固定の%値」で上下バンドを表示する点が特徴です。通常は価格が上限バンドに達すると反落、下限バンドに達すると反発する傾向があり、逆張りトレードのタイミングを測る補助になります。また、バンドの傾きや価格との交差で、トレンド発生や転換の手がかりとしても利用可能です。シンプルで設定も直感的なため、トレンドの勢いと逆張りポイントの両方を視覚的に判断したいトレーダーに向いています。

㉗ Force_Index(フォースインデックス)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Force_Index(フォースインデックス) |

| 特徴 | 価格変動と出来高を組み合わせた「相場の勢い」を示すインジケーター。 |

| 主な用途 | トレンドの勢い把握、転換点の検出、MACDなどの補完ツールとして活用。 |

| 主な使い方 | 0ラインの上下やピークの大きさで買い・売り圧力の強弱を判断。 |

Force Indexは、価格の変動幅と出来高の大きさを掛け合わせて、相場の「力(Force)」を数値化するインジケーターです。開発者は有名なテクニカルアナリスト、Alexander Elder。価格が上昇し、かつ出来高が多いと強い買い圧力、価格が下落して出来高が多いと強い売り圧力と判定され、数値が大きくなるほど勢いが強いと判断されます。0ラインを基準に、上なら強気、下なら弱気と読み取ります。特に、トレンドの継続性や転換点の把握に役立つため、順張りと逆張りのどちらでも活用可能です。単独でも使えますが、移動平均線や他のモメンタム系指標と組み合わせることで、より高精度なエントリー判断が可能になります。

㉘ Fractals(フラクタル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Fractals(フラクタル) |

| 特徴 | 局所的な高値・安値にマークを付けて、相場の反転ポイントを視覚化。 |

| 主な用途 | トレンド転換点の確認、ラインブレイク戦略の起点、サポレジ判定の補助。 |

| 主な使い方 | 矢印表示されたポイントをブレイクの目安に。Alligatorと併用が定番。 |

Fractalsは、ビル・ウィリアムスによって開発されたインジケーターで、価格の高値・安値のパターンを視覚的に表示することで、反転の可能性があるポイントを示します。具体的には、5本のローソク足の中で最も高い高値または最も低い安値を基準に、チャート上に上向きまたは下向きの矢印を表示します。これにより、局所的な山(高値)と谷(安値)を視認しやすくなり、ブレイクアウトポイントや逆張りの候補を見つけるのに有効です。単独での使用よりも、AlligatorやAO(Awesome Oscillator)など他のビル・ウィリアムス系インジケーターと組み合わせることで、トレンド判断やタイミングの精度が高まります。視覚的で初心者にも扱いやすいインジケーターです。

㉙ FrAMA(Fractal Adaptive Moving Average)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | FrAMA(Fractal Adaptive Moving Average) |

| 特徴 | フラクタル構造とボラティリティに応じて感度を自動調整する適応型移動平均線。 |

| 主な用途 | トレンドフォロー戦略、ノイズ除去と滑らかなラインで判断精度向上。 |

| 主な使い方 | トレンドの持続確認に用いる。SMAやEMAと比較し、だましの少なさで有利に活用。 |

FrAMAは、Fractal Adaptive Moving Averageの略で、市場の変動性(ボラティリティ)や価格のフラクタル特性に応じて自動的に滑らかさを調整する移動平均線です。通常の移動平均線(SMAやEMA)とは異なり、トレンドが明確なときには素早く追従し、相場がレンジ気味のときにはノイズを排除して滑らかに表示されるのが特徴です。これにより、だましを減らしつつトレンドに乗るタイミングを精度高く捉えることが可能になります。特に変動の激しい相場において、静と動の切り替わりをリアルタイムに反映してくれるため、テクニカル分析を重視する中上級者トレーダーに好まれる指標です。順張りトレンドフォロー型戦略において特に有効です。

㉚ Gator(ゲーター)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Gator Oscillator(ゲーター・オシレーター) |

| 特徴 | アリゲーターの3本の移動平均線の差を視覚化。トレンドの開始・継続・収束のタイミングをヒストグラムで示す。 |

| 主な用途 | トレンドの強弱や継続性を把握。トレンド転換の兆しを視認しやすくする。 |

| 主な使い方 | 緑・赤のヒストグラムでトレンドのフェーズ(成長・収束・休息)を判断し、売買のタイミングを探る。 |

Gatorインジケーターは、Alligator(アリゲーター)を補助するビル・ウィリアムス系のサブツールで、トレンドの「発生・継続・収束・停止」の4つの段階を視覚的に示すバータイプのインジケーターです。上段と下段に色付きバーが表示され、それぞれが収縮・拡大することで、Alligatorの3本線が開いているか閉じているかを表します。色の組み合わせ(両方拡大=トレンド継続、両方縮小=休息状態など)により、相場の現在地を把握しやすく、視覚的に判断できるのが特徴です。トレンドの勢いを定量的に判断したい方や、Alligatorをすでに使っているトレーダーには必須の補助インジケーターです。

㉛ Gator_2(ゲーター2)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Gator_2(ゲーター2) |

| 特徴 | Gatorのカスタムバリエーションで、色やバー表示などが調整されたバージョン。視認性や好みに応じた表示が可能。 |

| 主な用途 | Gatorと同様に、トレンドの収束・拡散状況を補助的に確認する用途で使用される。 |

| 主な使い方 | Gator同様にバーの大きさ・色の変化をチェックし、トレンドの勢いを見極める補助として活用。 |

Gator_2は、Gatorインジケーターのカスタムバージョンで、基本的なロジックは同じですが、視覚的表示や設定の柔軟性に違いがあります。Gatorと同様にトレンドの4段階(覚醒・捕食・満腹・眠り)を色分けされた上下のバーで示しますが、Gator_2ではバーの色や幅、表示の種類をより細かく調整できることが多く、複数時間足の環境認識やマルチチャート分析との相性が向上しています。AlligatorやAO(Awesome Oscillator)とセットで使うことで、より直感的な判断ができるようになり、ビジュアルに重きを置くトレーダーにとって使いやすいインジケーターです。

㉜ Heiken_Ashi(平均足)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Heiken_Ashi(ヘイキンアシ/平均足) |

| 特徴 | ローソク足の平均値を元に描画される特殊なチャート。ノイズを除去してトレンドを視覚的に分かりやすく表示。 |

| 主な用途 | トレンドの視認性を高め、押し目・戻り目のエントリー判断や保有継続の参考にされる。 |

| 主な使い方 | ローソク足の色の連続性を確認し、色が変わるタイミングをエグジットの目安として使用する。 |

Heiken_Ashiは、日本発祥の「平均足チャート」を表示するインジケーターで、通常のローソク足よりもトレンドの継続性が視覚的にわかりやすいのが特徴です。各足の価格を平均化して描画するため、ノイズが少なく滑らかな値動きとなり、特に順張り戦略でのトレンドフォローに向いています。トレンド中は同じ色の足が連続して出やすく、反転のサインも視覚的に捉えやすい構造になっています。単体でも強力な視認補助ツールとなりますが、移動平均線やオシレーター系インジケーターと併用することで、トレードの判断材料としてさらに効果を発揮します。

㉝ Ichimoku(一目均衡表)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Ichimoku(いちもくきんこうひょう) |

| 特徴 | 5つの線(転換線・基準線・先行スパン1・先行スパン2・遅行スパン)で構成され、多角的に相場を分析可能。 |

| 主な用途 | トレンドの把握、支持・抵抗、エントリーポイントの判断など、総合的な分析に活用。 |

| 主な使い方 | 雲(先行スパン1と2)や遅行スパンの位置を確認し、トレンドの方向や強さを判断してトレードに活用する。 |

Ichimokuは、5本のライン(転換線・基準線・先行スパン1・先行スパン2・遅行スパン)で構成された多機能インジケーターで、日本で開発されたにもかかわらず、世界中のトレーダーに愛用されています。トレンドの方向性・強弱・サポート/レジスタンス・エントリーポイントの判断まで、これ一つで総合的な分析が可能です。特に「雲」と呼ばれる領域が現在・未来の相場のバランスを表し、雲を抜ける・支えられるといった動きから多くの売買判断が行われます。裁量トレードでもアルゴリズムでも応用可能な万能型インジケーターです。

㉞ MACD(マックディー)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | MACD(移動平均収束拡散法) |

| 特徴 | 短期と長期の移動平均の差を使って、トレンドの方向性と強さを把握できる代表的なオシレーター系インジケーター。 |

| 主な用途 | トレンドの転換点やモメンタムを測定するために使用される。 |

| 主な使い方 | MACDラインとシグナルラインの交差や、ゼロラインとの位置関係で売買判断を行う。ヒストグラムで勢いも視覚化。 |

MACD(Moving Average Convergence Divergence)は、短期と長期の移動平均線の差を元に算出されるモメンタム系インジケーターで、トレンドの発生や反転のサインを視覚的に示します。MACDラインとシグナルラインの交差、0ラインとの関係、ヒストグラムの形状から相場の勢いやタイミングを判断できます。ゴールデンクロス・デッドクロスのシグナルが非常に有名で、あらゆる時間足・通貨ペアで幅広く活用されます。順張りと逆張りの両方に対応し、初心者から上級者までトレーダーの定番中の定番として位置付けられているインジケーターです。

㉟ MarketFacilitationIndex(マーケットファシリテーションインデックス)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | MarketFacilitationIndex(MFI) |

| 特徴 | ボラティリティと出来高の関係から、市場の「促進性」を計測するインジケーター。バースプレッド÷出来高で算出。 |

| 主な用途 | 市場の活性度・迷い・反転タイミングの判断に活用される。 |

| 主な使い方 | バーの大きさや色の変化を見て、市場が加速するか減速するかを判断し、エントリーやエグジットの参考にする。 |

Market Facilitation Index(MFI)は、ビル・ウィリアムスによって開発されたインジケーターで、価格の変動効率を計測するためのツールです。価格の動いた幅を出来高で割ることで算出され、取引量に対する価格の動きやすさを評価します。MFI自体の数値よりも、前回比の増減や、出来高との関係性(MFI上昇+出来高上昇=ブレイクなど)をもとに、相場の内部状態やフェーズの切り替わりを推測します。視認性は低いものの、出来高分析やボリュームトレードを行う中上級者にとっては、補助的に非常に有用なインジケーターです。

㊱ MFI(Money Flow Index)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | MFI(Money Flow Index) |

| 特徴 | 出来高を加味したRSIのようなインジケーターで、買われすぎ・売られすぎの判定に使われる。 |

| 主な用途 | 逆張りのタイミングやダイバージェンスによる反転サインの把握。 |

| 主な使い方 | 80以上で買われすぎ、20以下で売られすぎと判断し、トレンド転換のサインとして使う。 |

MFI(Money Flow Index)は、価格と出来高の両方を考慮して買われすぎ・売られすぎを判断するインジケーターで、「出来高版RSI」とも呼ばれます。0〜100の範囲で推移し、80以上が買われすぎ、20以下が売られすぎとされます。一般的なオシレーターと違って、価格変動の“重み”に出来高を反映しているため、相場の実際の勢いをより正確に捉えやすいという特徴があります。MFIが高い水準で横ばいになっている場合は、強いトレンドの持続を意味することもあり、逆張りにも順張りにも使える万能なツールです。RSIと合わせて併用するトレーダーも多くいます。

㊲ MI(Mass Index)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | MI(マーケットインデックス) |

| 特徴 | 市場の強さや勢いを数値化して表示するインジケーターで、他のオシレーターと似た動きをする場合が多い。 |

| 主な用途 | 相場の買われすぎ・売られすぎの判断材料、ダイバージェンス分析の補助。 |

| 主な使い方 | 他のオシレーター(RSIやMACDなど)と組み合わせ、逆張りポイントやトレンドの勢いを確認する。 |

MI(Mass Index)は、価格の高値と安値の差(レンジ)に注目して、価格の反転タイミングを予測するためのインジケーターです。特に「方向」よりも「変化の兆し」に特化しており、累積値が特定の閾値(たとえば26.5など)を超えて、その後下回ったときにトレンド反転の可能性があるとされます。ボリンジャーバンドのように価格の広がりを見るタイプとは異なり、あくまで高値-安値の変動幅に集中しており、独自のロジックで組まれています。あまりメジャーではありませんが、トレンド転換の早期察知を狙う中上級者にとっては、面白い補助ツールとして活用されています。

㊳ Momentum(モメンタム)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Momentum(モメンタム) |

| 特徴 | 一定期間前の価格との差を表示し、価格変動の勢い(モメンタム)を測定する単純なインジケーター。 |

| 主な用途 | トレンドの強さの把握や反転の兆しを判断する補助として活用。 |

| 主な使い方 | ゼロラインを基準に、上昇・下降の方向や速度を確認。移動平均線と組み合わせると有効。 |

Momentumは、現在の価格と過去の特定期間の価格との差をグラフで表示し、価格の勢い(モメンタム)を数値化するオシレーターです。基本的には0ラインを中心に推移し、プラス圏であれば上昇傾向、マイナス圏であれば下降傾向を示します。ラインの傾きやピークの形状を見ることで、トレンドの強さや転換の兆候を読み取ることができます。単純で扱いやすく、RSIやMACDのような複雑な構造を持たないため、初心者にも取り入れやすい指標です。特に価格が加速して動いている場面で、エントリータイミングを判断するのに役立ちます。

㊴ OBV(On Balance Volume)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | OBV(On Balance Volume) |

| 特徴 | 出来高の増減に注目し、価格と出来高の関係からトレンドの持続性を測るインジケーター。 |

| 主な用途 | トレンドの裏付け確認やダイバージェンスの検出。 |

| 主な使い方 | 価格とOBVが同方向ならトレンド継続、逆行していれば反転の兆しと判断する。 |

OBV(On Balance Volume)は、出来高の累積に基づいてトレンドの強弱を判断するボリューム系インジケーターです。価格が上がった日は出来高を加算し、下がった日は減算するというルールでラインを構築します。このラインと価格の動きに「ダイバージェンス(乖離)」が発生すると、トレンド転換のサインとされることがあります。OBVは、特に相場がもみ合い状態にあるときに、大口注文や資金の流れを察知する目的で使われることが多く、価格に先行して動く性質を持つため、先行指標として活用するトレーダーも少なくありません。

㊵ OsMA(オーエスエムエー)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | OsMA(Moving Average of Oscillator) |

| 特徴 | MACDとそのシグナルの差をヒストグラムで表示し、モメンタムの変化を視覚化するインジケーター。 |

| 主な用途 | トレンドの変化や勢いの低下・拡大を補足的に確認する。MACDの補助的ツール。 |

| 主な使い方 | ヒストグラムの山・谷のサイズ変化でトレンドの継続・反転のサインを読み取る。 |

OsMA(Moving Average of Oscillator)は、MACDとシグナルラインの差をヒストグラムとして表示するインジケーターで、モメンタムの変化を視覚的にとらえるのに役立ちます。MACDの勢いをバーの長さや方向で把握でき、ゼロラインを上抜け・下抜けしたタイミングやヒストグラムの収束・拡散をもとに、トレンド発生や反転のサインとして利用できます。MACDよりも直感的に使えるため、価格の勢いやエネルギーを重視するトレーダーに人気です。他のオシレーター系指標と組み合わせることで、エントリー・エグジット判断の精度を高められます。

㊶ ChartPanel(チャートパネル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | ChartPanel(チャートパネル) |

| 特徴 | 複数のインジケーターや計算値をパネル形式でチャート上に表示する補助ツール。 |

| 主な用途 | オリジナル指標やパラメータの視覚化、マルチ情報の管理。 |

| 主な使い方 | 複数の情報(価格、指標、数値など)を見やすく1画面にまとめたいときに使用。 |

ChartPanelは、チャート上に取引情報やインジケーター値をコンパクトに表示するインジケーターで、相場のリアルタイム情報を一目で確認できる便利なツールです。表示される内容はカスタマイズ可能で、スプレッド、現在価格、スワップ、ATR、ティック量などを組み合わせることで、分析効率が大幅に向上します。複数チャートを並行して見るときや、1画面で情報を集約したいトレーダーに最適です。裁量トレードにおける判断の迅速化、マルチタイムフレーム監視のサポートとして重宝されています。

㊷ SimplePanel(シンプルパネル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | SimplePanel(シンプルパネル) |

| 特徴 | 最小限の情報表示に特化した軽量の情報パネル。 |

| 主な用途 | チャートをすっきり見せつつ、必要情報のみを確認したいときに便利。 |

| 主な使い方 | 表示内容をカスタマイズし、価格・時間・インジケーター値などを確認するために使用。 |

SimplePanelは、ChartPanelの簡易版ともいえるインジケーターで、チャート上に必要最小限の価格情報やインジケーター情報を表示することに特化しています。複雑な設定をせずにすぐ使える点が特徴で、見やすく軽量な表示形式が好まれます。価格、スプレッド、通貨ペア名、時間などの基本的な情報が一覧表示されるため、特に初心者やサブチャートとして活用したいトレーダーに向いています。トレード中の情報確認を手軽に行いたい人にとって、効率的なサポートツールです。

㊸ ParabolicSAR(パラボリックSAR)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Parabolic SAR(Stop And Reverse) |

| 特徴 | トレンドの方向と転換点を示すドット表示のインジケーター。価格の上下に表示される。 |

| 主な用途 | トレンドの追従やドテン(反対売買)タイミングの判断。 |

| 主な使い方 | ドットが価格の上にあるときは下降トレンド、下にあるときは上昇トレンドと判断する。転換時に決済やエントリーを行う。 |

Parabolic SARは、価格の下に点が並べば上昇トレンド、上に点が並べば下降トレンドという形で視覚的にトレンドを追跡するインジケーターです。SARとは「Stop And Reverse」の略で、トレンドの反転点やトレールストップの目安として活用されます。特に相場がトレンド状態にあるときに有効で、横ばい・レンジ相場では騙しも多いため、他のトレンド系インジケーターとの併用が推奨されます。エントリータイミングよりも、ポジションのホールドと手仕舞いの判断に活かされるケースが多いです。

㊹ Price_Channel(プライスチャネル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Price Channel(価格チャネル) |

| 特徴 | 過去一定期間の高値・安値を元に上下にラインを引き、現在価格の位置を視覚化する。 |

| 主な用途 | ブレイクアウトのタイミングやレンジ幅の確認。 |

| 主な使い方 | 価格がチャネル上限を超えたら買いシグナル、下限を割れば売りシグナルとする使い方が一般的。 |

Price Channelは、過去一定期間の高値と安値を基に、チャート上に上下2本のラインで「価格の通り道(チャネル)」を描画するインジケーターです。価格がチャネルの上限をブレイクした場合は買い、下限をブレイクした場合は売りといった、シンプルな順張り戦略に適しています。また、チャネル内での反発狙いにも使えるため、逆張り派にも支持されています。ボリンジャーバンドのような可変バンドではなく、レンジの明確な表示が特徴で、トレンド系・モメンタム系と併用することでシグナルの信頼性が高まります。

㊺ PVT(Price Volume Trend)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | PVT(Price Volume Trend) |

| 特徴 | 出来高を価格の変化に乗じて累積的に計算したインジケーター。OBVと似るが、価格変化率を加味。 |

| 主な用途 | トレンドの強さや転換の兆しを判断。OBVよりも滑らかな動きが特徴。 |

| 主な使い方 | 価格とPVTが同方向であればトレンド継続の可能性、逆行すれば反転の兆しとして使う。 |

PVT(Price Volume Trend)は、価格と出来高を組み合わせて買い手・売り手の圧力を判断するボリューム系インジケーターです。価格の変動率に応じて出来高を加重しながら加算・減算する構造を持ち、トレンドに先行して動くことがあるため、ダイバージェンス検出にも活用されます。価格が上昇しているのにPVTが下降している場合は「買い圧力の弱まり」を示し、逆に上昇していれば「買いが強い」と判断できます。OBVよりも変化に敏感で、トレンドの持続性や転換の兆しを早期に捉えたいトレーダーに適したインジケーターです。

㊻ ROC(Rate of Change)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | ROC(Rate of Change) |

| 特徴 | 一定期間前の価格と現在の価格の差をパーセンテージで表すモメンタム系インジケーター。価格変動のスピードを視覚化できる。 |

| 主な用途 | トレンドの勢い(加速・減速)を判断し、売買タイミングを測るために利用される。 |

| 主な使い方 | 値が0より上なら上昇圧力が強く、下なら下落圧力が強いと判断し、クロスしたタイミングをエントリーサインとする。 |

ROC(Rate of Change)は、現在の価格と過去の価格との差をパーセンテージで表し、モメンタム(勢い)を測定するオシレーターです。値がプラスなら価格が上昇傾向、マイナスなら下落傾向にあることを示します。特に、急激な値動きや転換点の予兆を数値化できるため、逆張りトレードのエントリータイミングを探る場面でも有効です。また、トレンド中にゼロラインを上抜け・下抜けする動きで、売買の判断材料とすることも可能です。RSIやMACDに比べて構造がシンプルで、価格の変化率を直感的に捉えたいトレーダーに向いています。

㊼ RSI(Relative Strength Index)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | RSI(Relative Strength Index) |

| 特徴 | 相場の「買われすぎ」「売られすぎ」を数値(0〜100)で示すオシレーター系指標。 |

| 主な用途 | トレンドの過熱感や反転タイミングの判断。 |

| 主な使い方 | RSIが70以上で買われすぎ、30以下で売られすぎとされ、逆張りエントリーに活用される。 |

RSI(相対力指数)は、テクニカル分析で最も有名なオシレーターのひとつで、一定期間の値上がり幅と値下がり幅の平均から「買われすぎ」「売られすぎ」を判定します。0〜100の間で推移し、70以上は買われすぎ、30以下は売られすぎとされます。トレンドの転換を狙う逆張り手法によく用いられますが、トレンドフォローの補助としても有効です。特に、RSIが高水準のまま推移する「バリューゾーン」や、価格とRSIの乖離による「ダイバージェンス」分析は非常に有名で、初心者から上級者まで幅広く活用されています。

㊽ RVI(Relative Vigor Index)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | RVI(Relative Vigor Index) |

| 特徴 | 現在の終値がその期間の値動きの中でどの程度強いかを数値化。RSIよりも滑らかな曲線が特徴。 |

| 主な用途 | トレンドの持続性の確認や反転シグナルの検出。 |

| 主な使い方 | RVIとシグナル線のクロスをトレード判断に使用。MACDのような使い方ができる。 |

RVIは、「相場の活気度(Vigor)」を数値化するインジケーターで、主に価格が上昇すると終値が始値より高くなりやすいという性質を活かしています。ローソク足の始値と終値の差を標準化し、一定期間の平均を取って滑らかな曲線で表示されます。シグナルラインとのクロスやゼロラインとの位置関係で、売買判断を行うのが一般的です。MACDやRSIに比べてややマイナーですが、価格の慣性を表現するという独自の視点を持ち、特にトレンドが強くなりかけるタイミングを捉えるのに有効なツールです。

㊾ StdDev(Standard Deviation|標準偏差)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | StdDev(Standard Deviation|標準偏差) |

| 特徴 | 相場の価格変動のばらつきを数値化し、ボラティリティ(変動性)を可視化するインジケーター。値が大きいほど値動きが大きく、不安定な相場を示す。 |

| 主な用途 | ボラティリティ分析、相場の加熱感や静寂状態の判断、ボリンジャーバンドの計算要素としても使用される。 |

| 主な使い方 | トレンド発生前の静かな状態(低値)や、急激な価格変動後の高値などを確認し、トレンドの始まりや終わりを予測するヒントとして使われる。 |

StdDevは、価格の変動幅(ボラティリティ)を数値化するインジケーターで、主にトレンドの強弱や相場の活発度を把握するのに使われます。平均価格からの乖離を測定することで、相場が静かなレンジ相場なのか、急激に動いているトレンド相場なのかを判断可能です。値が大きいほど変動が激しく、値が小さいほど相場が安定していることを示します。ボリンジャーバンドのバンド幅の計算にも使用される重要な指標であり、単体での使用に加え、移動平均やMACDと組み合わせて活用することで、相場の転換点やエントリータイミングを見極めるのに役立ちます。

㊿ Stochastic(ストキャスティクス)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Stochastic(ストキャスティクス) |

| 特徴 | 高値・安値レンジ内での終値の位置を%で示し、買われすぎ・売られすぎを判断する逆張り系のオシレーター。短期トレードに適している。 |

| 主な用途 | レンジ相場での反転ポイントの見極め、エントリー・イグジットのシグナル判断に活用。 |

| 主な使い方 | %Kと%Dの2本のラインのクロスを売買サインとし、80%以上は買われすぎ、20%以下は売られすぎとして逆張り判断に活用。他のトレンド系と併用が望ましい。 |

Stochasticは、価格の終値が一定期間の高値・安値レンジの中でどの位置にあるかをパーセンテージで示すオシレーター系インジケーターです。主に買われすぎ(80%以上)・売られすぎ(20%以下)の判断に使用され、短期トレードや逆張り手法に適しています。%K(ファーストライン)と%D(スローライン)の2本を使い、クロスによる売買シグナルを検出するのが一般的です。特にレンジ相場で効果を発揮しやすく、過去の相場パターンとの照合で反発・反落ポイントを見つけるのに有効です。ただし、トレンド相場ではダマシも多くなるため、他のトレンド系インジケーターと併用するのが望ましいとされています。

51.TEMA(Triple Exponential Moving Average)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | TEMA(Triple Exponential Moving Average) |

| 特徴 | 3重指数移動平均で、遅延を軽減しつつ滑らかなトレンドラインを描く。EMAよりも素早く反応しつつノイズが少ない。 |

| 主な用途 | トレンド転換の早期把握、中長期トレンドの把握、押し目や戻り目の判断。 |

| 主な使い方 | 単体でのトレンドフォローや、他の移動平均線やMACDと組み合わせてエントリー・イグジットのタイミングを補完する。スイング向け。 |

TEMAは、3重指数移動平均(Triple Exponential Moving Average)の略で、従来の単純移動平均や指数移動平均よりも反応速度が速く、ノイズが少ないのが特徴です。EMAの欠点である遅延を軽減しつつ、滑らかなトレンドラインを描くことで、トレンドの転換点や押し目・戻り目を早期に捉えることができます。主に中期〜長期のトレンドフォロー型の戦略に使われることが多く、他の移動平均線やMACDなどと組み合わせることでエントリーとイグジットの判断に一層の精度を持たせることが可能です。スキャルピングやデイトレードよりはスイングトレードに適した設計です。

52.TRIX(Triple Exponential Average)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | TRIX(Triple Exponential Average) |

| 特徴 | 3重指数移動平均に基づくモメンタム系指標で、ノイズを排除して滑らかに価格変化を表示。MACDに似た性質を持つ。 |

| 主な用途 | トレンド転換点の把握、中期トレンドの判断、売買シグナルの補助。 |

| 主な使い方 | シグナルラインとのクロスやゼロラインの突破でエントリー判断。ボラティリティの高い相場で有効。MACDとの併用や、単体でもトレンド検出に使える。 |

TRIXは、3重指数移動平均(EMA)を元にしたモメンタム系インジケーターで、価格の変化率を滑らかに表示し、トレンドの強弱や転換点を視覚的に捉えることができます。滑らかなラインが特徴で、短期的なノイズを排除しつつ本質的なトレンドの動きだけを抽出するため、中期的なトレンド判断に適しています。シグナルラインとのクロスや、ゼロラインの上抜け・下抜けを売買シグナルとすることが多く、MACDと似た使い方が可能です。特にボラティリティが高い相場ではその優位性を発揮し、トレンド転換の初動を早めに察知するツールとして重宝されます。

53.Ultimate_Oscillator(アルティメット・オシレーター)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Ultimate Oscillator(アルティメット・オシレーター) |

| 特徴 | 短期・中期・長期の3つの期間を組み合わせたオシレーターで、ダイバージェンスの信頼性が高いとされる。 |

| 主な用途 | ダイバージェンスによる相場の転換点の察知や、買われすぎ・売られすぎの判断に使用。 |

| 主な使い方 | 値が70を超えれば買われすぎ、30を下回れば売られすぎと判断し、逆張りの目安にする。 |

Ultimate Oscillatorは、3つの異なる期間のモメンタムを組み合わせて、短期のノイズを減らしつつトレンドの本質を捉えようとするオシレーター系インジケーターです。短期・中期・長期の3つの時間軸で得られた値を重み付けして平均し、よりバランスの取れた指標として表示されます。値は0〜100の範囲で推移し、70以上は買われすぎ、30以下は売られすぎとされます。MACDやRSIのような一般的な指標よりも複合的に判断したいトレーダーに向いており、逆張り・順張りどちらにも対応可能です。

54.VIDYA(Variable Index Dynamic Average)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | VIDYA(Variable Index Dynamic Average) |

| 特徴 | ボラティリティ(変動率)に応じて感度が変化する移動平均。相場の状況に応じて滑らかさが調整される。 |

| 主な用途 | 相場の急変時でも遅れにくい移動平均として、トレンドの追従や転換点の把握に用いられる。 |

| 主な使い方 | 他のトレンド系インジケーターと組み合わせて、方向性の強さや変化を見極める。 |

VIDYAは、「可変指数移動平均」とも呼ばれ、ボラティリティに応じて感度が変化する移動平均線です。市場が活発なときは素早く価格に追従し、静かなときはスムーズに表示されるため、トレンド判断とノイズの回避を両立できるのが特徴です。通常のSMAやEMAでは拾いにくい微細なトレンドの変化もキャッチしやすく、方向性の判断やフィルターとして非常に優秀です。ボラティリティを利用した戦略をとる中上級者に好まれ、他のトレンド系インジケーターと組み合わせて使うことでさらに効果を発揮します。

55.Volumes(ボリューム)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Volumes(ボリューム) |

| 特徴 | ティックボリューム(価格が変動した回数)を棒グラフで表示する。 |

| 主な用途 | 市場の活発度や参加者の勢いを把握し、エントリーや利確の判断材料とする。 |

| 主な使い方 | 急増するボリュームは相場の転換点やブレイクの前兆として注目される。 |

Volumesインジケーターは、ティックボリューム(価格が変化した回数)を棒グラフで表示するインジケーターで、MT5に標準搭載されています。実際の取引量ではなく、あくまで「価格の変動頻度」を示すため、FX市場のようにリアル出来高が見えない環境でも、相場の活性度を把握する手段として利用されます。棒グラフが急増した場面では、トレーダーの注目が集まっている可能性があり、ブレイクアウトや反転の直前であるケースも。単体で使うよりも、トレンド系・モメンタム系インジケーターと併用して、相場の勢いを裏付ける補助指標として使うのが効果的です。

56.VROC(Volume Rate of Change)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | VROC(Volume Rate of Change) |

| 特徴 | 出来高の変化率をパーセンテージで示すインジケーター。市場参加の勢いや関心の高まりを視覚化。 |

| 主な用途 | ボリュームの急増や急減を捉えて、ブレイクアウトやトレンド発生の兆候を探る。 |

| 主な使い方 | 突発的に数値が跳ねたタイミングでチャートパターンと併せてエントリー判断に利用される。 |

VROCは、Volume(出来高)の変化率をパーセンテージで表示するインジケーターで、相場参加者の増減をダイレクトに捉えることができます。急激な出来高の上昇は、新たなトレンド発生の前兆となることが多く、VROCが跳ね上がったタイミングはブレイクアウトやニュースイベント直後のチャンスとして活用されます。逆に、VROCが極端に低下している場合は、相場が休止状態にあり、ボラティリティが低いことを示します。Volume系指標を重視するトレーダーにとって、トレンド初動のタイミング察知に役立つツールです。

57.W_AD(Williams Accumulation/Distribution)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | W_AD(Williams Accumulation/Distribution) |

| 特徴 | 出来高と価格変動を組み合わせ、買い手と売り手のバランスを測定するオシレーター。 |

| 主な用途 | 上昇・下降の背後にある本当の売買圧力を見抜くための補助インジケーターとして使用。 |

| 主な使い方 | チャートの動きとインジケーターの動きが乖離しているときに、トレンドの変化を示唆する。 |

W_ADは、ビル・ウィリアムスによる出来高系インジケーターで、価格と出来高の関係から蓄積(買い)と分配(売り)のバランスを視覚化します。価格が終値に近い高値で終わるときには買いの圧力が強いと判断し、出来高に重み付けして累積表示される構造です。特に価格とW_ADラインに乖離(ダイバージェンス)が見られる場面は、トレンドの転換サインとされます。シンプルで使いやすく、他のボリューム系インジケーターと併用することで、トレンド判断やエントリーポイントの補完に役立ちます。

58.WPR(Williams Percent Range)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | WPR(Williams Percent Range) |

| 特徴 | 一定期間内の高値と安値の範囲に対して、現在価格の位置を%で示す逆張り系オシレーター。 |

| 主な用途 | RSIやストキャスと同様に、買われすぎ・売られすぎの判断に利用される。 |

| 主な使い方 | -20%を上回ると買われすぎ、-80%を下回ると売られすぎと判断する。 |

WPR(Williams %R)は、一定期間の高値と安値の範囲内で、現在の価格がどの位置にあるかをパーセンテージで表すオシレーターです。値は0〜-100の間で推移し、-20以上で買われすぎ、-80以下で売られすぎと判断されるのが一般的です。RSIと似た構造ながら、WPRの方が反応が速いため、タイミングを重視する短期トレーダーに好まれます。逆張りのエントリーサインとして活用されるほか、ダイバージェンス分析やトレンドの過熱感把握にも役立ち、シンプルながら精度の高いインジケーターです。

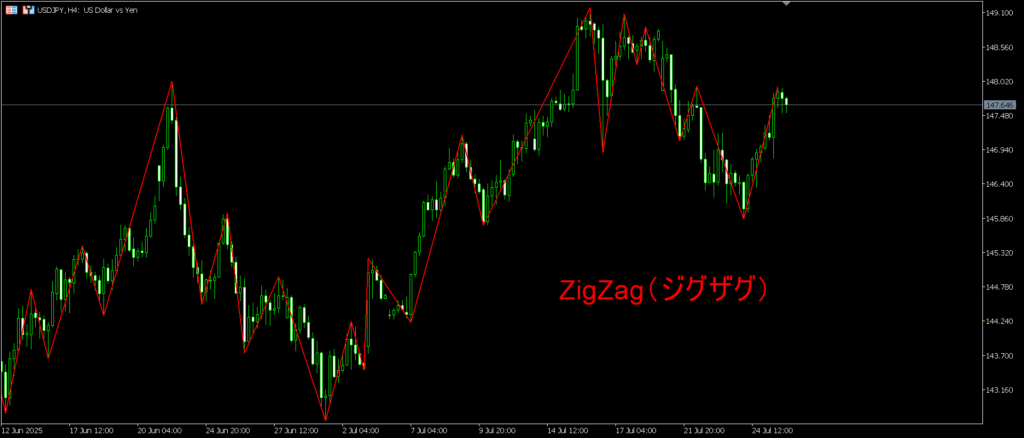

59.ZigZag(ジグザグ)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | ZigZag(ジグザグ) |

| 特徴 | 大きな価格変動だけを抽出して、チャートのノイズを減らして視覚的にわかりやすくする補助的なインジケーター。トレンドの大枠を把握するのに便利。 |

| 主な用途 | トレンドの高値・安値を視覚的に確認したいときに使用。波動の山と谷を簡潔に捉えるため、チャートパターンやフィボナッチ分析にも応用される。 |

| 主な使い方 | 設定された変動率(%)以上の価格変動があった場合に折れ線を描写。パターン分析やチャネル分析のベースラインとして、裁量トレーダーに広く活用されている。 |

ZigZag(ジグザグ)は、相場のノイズを排除し、主要な価格の動きを視覚的に強調するためのインジケーターです。設定した一定の変動幅(%やピップ数)以上の値動きがあった場合にラインが描画され、高値と安値の転換点を結んで波形を形成します。ZigZagは未来の価格予測には使えませんが、エリオット波動やチャートパターン(ダブルトップやヘッドアンドショルダーなど)の分析を行う際に補助ツールとして重宝されます。トレンドの方向性や転換点を把握するための「視覚的な補助線」として用いるのが基本で、直接エントリーや決済の判断には使いません。主に過去チャートの検証や相場構造の理解に活用されます。

60.ZigzagColor(ジグザグカラー)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | ZigzagColor(ジグザグカラー) |

| 特徴 | ZigZagインジケーターに視認性を高めるためのカラー表示を追加したバージョン。上昇・下降の波を色分けして表示できるため、視覚的な分析がしやすくなる。 |

| 主な用途 | トレンドの高値・安値を色分けして把握しやすくするため、裁量トレーダーの波動認識やチャートパターン分析に利用される。トレンドの反転や継続を判断する材料にも。 |

| 主な使い方 | 上昇トレンドと下降トレンドで異なる色を設定することで、チャートの視認性を向上させる。フィボナッチリトレースメントやエリオット波動の基準点として活用可能。 |

ZigzagColorは、ZigZagインジケーターの機能に加えて、上昇と下降の波動を異なる色で表示できるカスタム版です。トレンドの視認性を高める目的で開発されており、視覚的に価格の方向性を区別しやすくなっています。価格の反転ポイントを設定した変動幅(パーセンテージやピップス)以上で抽出し、上昇は緑、下降は赤といった色分けで表示されるため、トレンドの変化が一目で分かります。トレードの直接的なシグナルとしてではなく、過去の価格の波動構造を理解するために使われるケースが多く、エリオット波動理論やフィボナッチ分析などの補助にも活用されます。色分けがあることで、視認性と分析効率が高まるのがこのインジケーターの特徴です。

61.Camarilla Channel(カマリラチャネル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Camarilla Channel(カマリラ・チャネル) |

| 特徴 | カマリラ式ピボットポイントをベースにしたチャネルで、主にデイトレーダー向け。価格のサポート・レジスタンスレベルをチャート上に複数ラインで表示する。 |

| 主な用途 | 日中の値動き予測、逆張り・ブレイクアウト戦略の判断材料。特に短期のレンジ相場において有効。 |

| 主な使い方 | H3・H4ラインで反転を狙う逆張りや、H5・L5を超えたブレイクで順張りエントリー。目標利確や損切りライン設定にも応用可能。 |

Camarilla Channelは、カマリラピボット理論に基づいたチャネル型インジケーターで、主に短期売買での反発ポイントを探るために使用されます。カマリラピボットとは、前日の高値・安値・終値などから複数の支持線(S1〜S4)と抵抗線(R1〜R4)を計算し、価格の反転ゾーンを示す分析手法です。このCamarilla Channelでは、それらのラインが帯状に表示され、価格がチャネル内に収まっているのか、ブレイクしているのかが一目で分かるように視覚化されます。特にレンジ相場やブレイクアウト戦略との相性が良く、トレーダーは反発や突き抜けを利用して逆張りまたは順張りの判断を下します。日中トレードやスキャルピングにも適したインジケーターです。

62.DeMark Channel(デマークチャネル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | DeMark Channel(デマーク・チャネル) |

| 特徴 | トム・デマーク氏の理論に基づくチャネルで、直近の高値・安値から算出されるラインを使ってトレンドの強弱や反転を判断する補助指標。 |

| 主な用途 | トレンドの終了サインや、過熱感の確認。逆張りや順張りのタイミング測定にも使用される。 |

| 主な使い方 | チャネルの上限・下限をブレイクする動きを観察し、相場の勢いの継続か反転かを判断。反発期待で逆張りエントリーも可能。 |

DeMark Channelは、テクニカル分析の巨匠トム・デマークが提唱した理論に基づいて構成されたチャネル系インジケーターです。高値・安値の直近の極値を用いて上下のバンド(チャネル)を描画し、相場のトレンドや転換点を把握するために活用されます。DeMark理論では「過熱感」や「売られすぎ」といった状態を視覚的に捉えることが重要視され、このチャネルでは価格が上下バンドに接近・突破することで相場の強弱を判断します。特にブレイクアウトや逆張りのトリガーとして活用されることが多く、他のインジケーター(MACDやRSIなど)と併用することで、より高精度なトレード判断が可能になります。トレンド相場・レンジ相場の両方で使いやすいのも特徴です。

63.Donchian Channel(ドンチャンチャネル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Donchian Channel(ドンチャン・チャネル) |

| 特徴 | 一定期間の最高値と最安値を基準にチャネルを構成。トレンドブレイクや高値・安値更新を確認しやすく、ブレイクアウト戦略に適している。 |

| 主な用途 | ブレイクアウト戦略、トレンドの発生確認、レンジの把握。 |

| 主な使い方 | チャネルの上限を上抜けた場合は買い、下限を下抜けた場合は売りを検討する順張り戦略に活用。特に順張り型のシステムトレードとの相性が良い。 |

Donchian Channelは、過去一定期間の「高値」と「安値」を基に3本のライン(上限・下限・中央)を描くインジケーターです。上限ラインは指定期間中の最高値、下限ラインは最安値、中央ラインはその中間を表します。このインジケーターは、トレンドのブレイクアウトを狙う戦略において非常に有効で、特に順張り戦略で重宝されています。価格が上限ラインをブレイクすると買いサイン、下限ラインを下抜けると売りサインとされることが一般的です。主にトレンドフォロー型のシステムトレードや、レンジブレイクを狙った裁量トレードに利用されます。単純ながら強力な分析手法として、プロのトレーダーにも多用されています。

64.Fibonacci Channel(フィボナッチチャネル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Fibonacci Channel(フィボナッチ・チャネル) |

| 特徴 | フィボナッチ比率を活用してトレンドラインに対して複数の平行線を描くインジケーター。チャート上に視覚的な価格目標やサポート・レジスタンスを表示できる。 |

| 主な用途 | 押し目買い・戻り売りのポイントを測る、相場の目標値や反転の可能性を予測するための補助ツール。 |

| 主な使い方 | トレンドラインを基準にチャネルを引き、38.2%・50%・61.8%などのフィボナッチ比率のラインを目安に、エントリーや決済の目標水準を設定する。 |

Fibonacci Channelは、フィボナッチ数列を応用したチャネル型インジケーターで、相場のサポートライン・レジスタンスラインを複数のフィボナッチ比率(例:0.382、0.5、0.618など)で視覚化します。トレンドラインを基準に、それと平行なラインを複数引くことで、価格の到達目標や反転ポイントを把握しやすくします。特にトレンドの押し目買いや戻り売り、あるいは利確ポイントの設定に使われることが多く、裁量トレーダーに人気があります。MT5では手動でチャネルを引くことも可能ですが、このインジケーターを使えば自動でフィボナッチレベルに基づくラインを描画してくれるため、作業効率が大幅に向上します。視覚的に整ったトレード環境を構築したい方にもおすすめです。

65.Keltner Channel(ケルトナーチャネル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Keltner Channel(ケルトナーチャネル) |

| 特徴 | 移動平均を中心に、ATR(平均的なボラティリティ)を上下に加えたバンドで構成されるチャネル型インジケーター。価格の勢いやトレンドの判断に使われる。 |

| 主な用途 | トレンドの強さ・方向性の確認、ブレイクアウトのシグナル、逆張りの判断基準。 |

| 主な使い方 | 価格が上限を超えれば買い圧力が強く、下限を割れば売り圧力が強いと判断。レンジ内では逆張り、トレンド発生時は順張りとして使い分ける。 |

Keltner Channelは、移動平均線を中心に、上下にATR(Average True Range)を乗せたチャネルラインを描くインジケーターです。価格の平均的な変動幅をベースにしてチャネル幅を算出するため、相場のボラティリティを可視化できるのが特徴です。Bollinger Bandsと似ていますが、標準偏差ではなくATRを使用するため、急激な価格変動にもなだらかに対応でき、トレンド相場ではより滑らかで実用的なラインを形成します。価格がチャネルの上限を突破すれば買いサイン、下限を下抜ければ売りサインというように、順張り・逆張りの両方で活用できます。特にボラティリティ分析を重視する中級以上のトレーダーに適したツールです。

66.MarketProfile Canvas(マーケットプロファイル・キャンバス)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | MarketProfile Canvas(マーケットプロファイル・キャンバス) |

| 特徴 | 価格ごとの出来高を可視化する「マーケットプロファイル」の視覚補助ツール。Canvasバージョンでは、チャート背景に直接情報が重ねて描画されるのが特徴。 |

| 主な用途 | 価格帯別の出来高(VPVR)を元に、相場の支持・抵抗ゾーンを把握する分析。 |

| 主な使い方 | プロファイル上の「高出来高ゾーン(POCなど)」を意識しながら、反転やブレイクの起点・節目としてエントリーポイントを探る。 |

MarketProfile Canvasは、マーケットプロファイルをキャンバス形式で視覚化するインジケーターです。マーケットプロファイルとは、一定時間内における価格ごとの出来高(またはティック数)を分析し、相場の「時間的価値集中」を探るテクニカル手法です。このCanvas版では、価格帯ごとに横に伸びたバーで市場参加者の集中度を示し、どの価格帯で最も取引が行われたか(POC: Point of Control)を明確に把握できます。視覚的に分かりやすいので、レンジの形成やブレイクアウトの兆しをつかむ際に重宝されます。特にデイトレーダーやスキャルパーが、エントリー・イグジットの判断材料として使う場面が多く、サポレジラインを定量的に特定するのにも有効です。

67.MarketProfile(マーケットプロファイル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | MarketProfile(マーケットプロファイル) |

| 特徴 | 時間や出来高に基づいて市場の価格分布を視覚化する分析手法。TPO(Time Price Opportunity)を使って価格滞在時間を示す。 |

| 主な用途 | 相場参加者の心理を反映した価格帯の分析、支持・抵抗ラインの特定、トレード戦略の構築。 |

| 主な使い方 | POC(最頻値)やVAH・VAL(バリューエリア上限・下限)を基準に、ブレイクや反転の判断に使用。レンジブレイクやバリューエリアリターンも狙いどころ。 |

MarketProfileは、ティック数または出来高をもとに、時間帯別で最も取引が集中した価格帯を「アルファベット文字」や「棒グラフ」で表示するインジケーターです。バリューエリア(70%ルール)やPOC(最頻値)、初動レンジなども表示されることがあり、裁量トレードの補助として非常に人気があります。MarketProfileは相場の“横の厚み”を捉えるため、単なるローソク足では見えない価格帯別の需給バランスが可視化されるのが最大の特徴です。トレンドの転換や継続の見極め、あるいは「高値圏での出来高集中 → 反転」といったロジックを使ったトレード判断が可能になります。板情報を補完するツールとしても活躍します。

68.MurreyMath Channel(マレーマス・チャネル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | MurreyMath Channel(マレーマス・チャネル) |

| 特徴 | Gann理論をベースにしたMurrey Math(マレーマス)によるチャネル。8分割または16分割された価格帯で構成され、トレンド転換のシグナルを探りやすい。 |

| 主な用途 | サポート・レジスタンスラインの表示、価格のゾーンごとの動きを分析するための補助ツール。 |

| 主な使い方 | ±1/8、±2/8などのラインを活用して反転やブレイクの兆候を探る。価格が+2/8や-2/8を突破すると強いトレンドが発生するサインと見なされる。 |

MurreyMath Channelは、Murrey Math Linesと呼ばれる特殊な価格帯分割理論に基づいて形成されたチャネル型インジケーターです。相場の価格を8等分し、それぞれのレベルに意味づけされた水平線(0/8〜8/8)を表示します。中央ライン(4/8)は相場の中立点として、サポートやレジスタンスとして機能しやすい構造です。MurreyMath理論では、価格が特定のラインを突破したときに強いトレンドが発生する可能性があるとされ、ブレイクアウト戦略や逆張り戦略の基準ラインとして活用されます。トレンドフォローにも逆張りにも対応できる柔軟なインジケーターで、フィボナッチやピボットと組み合わせて使用されることもあります。

69.NRTR Channel(NRTRチャネル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | NRTR Channel(エヌアールティーアール・チャネル) |

| 特徴 | NRTR(Nick Rypock Trailing Reverse)に基づくチャネル型インジケーター。トレンドフォローに特化しており、トレーリングストップの判断にも使われる。 |

| 主な用途 | トレンド方向の視覚化、エントリー後のトレーリングストップとしての使用、トレンド転換ポイントの検出。 |

| 主な使い方 | NRTRラインが価格の下にあれば上昇トレンド、上にあれば下降トレンドと判断。価格がNRTRラインを抜けたら反転の可能性とみなす。 |

NRTR Channelは、「Nick Rypock Trailing Reverse(NRTR)」と呼ばれるトレーリングロジックに基づいて設計されたチャネル型インジケーターです。一定のATR(Average True Range)や価格差に応じてチャネルを描き、相場の反転ポイントやトレンド転換を視覚的に補助します。NRTRの最大の特徴は、トレンドが反転するとチャネルの上下が切り替わる点で、これによりシンプルな売買シグナルを提供します。特にスイングトレードや順張り戦略との相性が良く、トレーリングストップの参考値としても活用されます。チャネルの感度は設定値により調整可能で、ノイズの多い相場をフィルタリングしたい場合にも役立ちます。

70.Parabolic Channel(パラボリックチャネル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Parabolic Channel(パラボリック・チャネル) |

| 特徴 | SAR(Stop and Reverse)を応用したパラボリックラインで構成されるチャネル型インジケーター。トレンドの継続性や転換点を視覚的に捉えるのに有効。 |

| 主な用途 | トレンドの方向性判断、利確や損切りの水準設定、ブレイクアウト戦略。 |

| 主な使い方 | 上昇トレンド時にはチャネル下部で反発を狙い、下降トレンド時には上部での反発を狙うなど、サポレジ的な使い方ができる。 |

Parabolic Channelは、Parabolic SARの概念をベースにチャネル構造として再設計されたインジケーターです。SARが価格のトレンド転換点をドットで示すのに対し、Parabolic Channelでは上下に平行なチャネルを描画し、トレンドの継続・反転をより明確に視覚化します。価格がチャネルの上限をブレイクすると上昇トレンドの強まり、下限を割ると下降トレンドの始まりと判断される場合が多く、ブレイクアウトトレードやトレール注文の参考になります。パラボリックSAR単体よりも滑らかで分かりやすい形状で表示されるため、ビジュアル的なサポートツールとして中長期トレーダーに好まれています。

71.Pivot Channel(ピボットチャネル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Pivot Channel(ピボット・チャネル) |

| 特徴 | ピボットポイントを中心に上下のサポート・レジスタンスレベルを結んで形成されるチャネル。日足・週足・月足などの時間軸でのピボットにも対応。 |

| 主な用途 | デイトレ・スキャルピングでの支持線・抵抗線の把握、レンジ判断、反転シグナルの補助。 |

| 主な使い方 | 中心ライン(ピボット)を軸に、上位レベル(R1〜R3)や下位レベル(S1〜S3)とのチャネル内動きを見て押し目買い・戻り売りのポイントを探る。 |

Pivot Channelは、従来のピボットポイント(R1・S1など)を帯状チャネルで表現するインジケーターです。前日の高値・安値・終値をもとにしたピボット計算により、複数の水平帯(サポートゾーン・レジスタンスゾーン)をチャートに描きます。通常のピボットよりも「価格帯としての幅」が加味されているため、反発やブレイクの判断がしやすく、エントリーや利確の判断にも役立ちます。特にスキャルピングやデイトレードにおいて、価格が帯の上限・下限に接触したタイミングを狙う戦略と相性が良いです。視覚的に明瞭なチャネル構造を持つことで、裁量トレードにおけるサポートライン・レジスタンスラインの判断がより直感的になります。

MT5標準記載カスタムインジケーターでおすすめなのは?

ZigZag(ジグザグ)|波の流れを視覚的にとらえる定番インジケーター

ZigZagは、チャート上の高値と安値をつなぎ、相場の「波形」を視覚的に描き出すインジケーターです。トレンドの転換点やダウ理論の波形分析に適しており、裁量トレードでは方向感の把握に重宝されます。ジグザグの色を変更した「ZigZagColor」もおすすめで、上昇・下降の流れを視覚的に捉えやすくなります。パラメーター設定では、「Depth(深さ)」の値を小さくするとより細かく波を描き、ダウの小さな切り返しも捉えることができます。一方で、Depthを大きく設定すると大まかなトレンドの流れを滑らかに表示でき、ノイズを減らした分析に適しています。裁量トレーダーがトレンドの認識精度を高めるために、非常に実用的なインジケーターです。

Heiken Ashi(平均足)|ノイズを除去し、トレンドを滑らかに表示

Heiken Ashi(平均足)は、通常のローソク足の形状を平均化して表示することで、価格の「ブレ」や「ダマシ」を減らし、トレンドを視覚的に分かりやすくするインジケーターです。特にトレンドフォロー型のトレードにおいて、上昇・下降の連続性を判断しやすく、エントリーと決済のタイミングに迷いがある初心者にも好まれます。陽線と陰線が連続しやすくなるため、明確なトレンド発生中かどうかが一目で把握できます。単独でも使えますが、移動平均線やMACDなど他のインジケーターと組み合わせることで、より精度の高いトレード判断が可能になります。裁量トレーダーにとって、視覚的にトレンドを確認できる強力なツールといえるでしょう。

MT5カスタムインジケーターを使う際の注意点

インジケーターの入れすぎに注意!動作が重くなる原因にも

MT5では複数のカスタムインジケーターを同時に表示できますが、入れすぎには注意が必要です。表示インジケーターが多すぎると、チャートの動作が重くなったり、分析画面がゴチャゴチャして肝心な値動きが見えづらくなってしまいます。特に、複雑なロジックを含んだインジケーターを複数重ねると、MT5のパフォーマンスにも影響が出ることがあります。必要最低限のインジケーターに絞って表示し、あくまで「補助ツール」として活用するのが賢い使い方です。

相場分析の基本はローソク足、ライン分析、チャートパターン

どれだけ優れたインジケーターを使っても、相場分析の基本は主に「ローソク足」「ライン分析」「チャートパターン」などにあります。インジケーターは、過去の値動きを数値化・視覚化するツールにすぎず、未来を確実に予測できるわけではありません。まずはローソク足の形状やトレンドライン、サポート・レジスタンスといった「プライスアクション」を軸に分析する習慣をつけましょう。インジケーターはその補助として使うことで、より確度の高いトレード判断が可能になります。

大衆心理が分かるインジケーターを選ぶ

相場は「大衆心理」で動くと言われるほど、多くのトレーダーが意識するポイントは重要です。そのため、移動平均線(MA)やボリンジャーバンドなど、使用者が多いインジケーターは相場の心理を読み解く手がかりになります。たとえば、移動平均線のクロスや、ボリンジャーバンドの±2σ付近は多くのトレーダーが売買の判断材料とするため、相場が反応しやすくなります。こうした「みんなが見ているサイン」は、実際に相場が動くトリガーになることがあるため、戦略に取り入れる価値があります。ただし、過信せず、複数の根拠と組み合わせて使うことが大切です。

MT5カスタムインジケーターに関するよくある質問(FAQ)

スマホ版MT5でもカスタムインジケーターは使える?

スマホ版MT5(iPhone・Android)では、PC版のようにカスタムインジケーター(自作や外部追加のインジケーター)を利用することはできません。スマホ版では、標準搭載のインジケーターのみが利用可能で、MetaTraderのデータフォルダにファイルを追加するような操作も行えないためです

MT5のカスタムインジケーターの追加方法は?

MT5にカスタムインジケーターを追加するには、標準記載であれば挿入→インディケータ→カスタムの順です。自作の場合は、まずダウンロードして、MT5を開き、表示→ナビケータ→指標の中のfree indicatorsの中にあります。

MT5のカスタムインジケーターを自作したい

MT5では、MQL5という専用言語を使って、カスタムインジケーターを自作することが可能です。入手方法は様々で、自分で制作する方法もあれば、外部ツールを使って作成する方法もあります。

まとめ

MT5のカスタムインジケーターは、標準で71種類も搭載されており、相場の動きやトレード戦略に応じて多彩な分析が可能です。特にジグザグや平均足といった実用性の高いインジケーターは、初心者にも扱いやすく、トレンドの視覚化やエントリーポイントの把握に役立ちます。インジケーターを使う際は、表示数を増やしすぎてチャートが見にくくならないよう注意が必要です。

カスタムインジケーターを紹介してきましたが、相場分析の基本であるローソク足やチャートパターンを重視しつつ、大衆心理が反映されやすいMAやボリンジャーバンドは特におすすめです。スマホ版ではカスタムインジケーターは使えないため、PC環境を整えた上での活用が基本となります。本記事を通じて、それぞれのインジケーターの特徴や用途を把握し、自分のトレードスタイルに合った最適なツールを見つけて活用していきましょう。

コメント