- MT5のオシレーターって何に使うのかよくわからない

- それぞれのオシレーターの特徴を知りたい

- 他のインジケーターとのおすすめの組み合わせを知りたい

FXや株式トレードで「相場の反転タイミング」を見極めるために欠かせないのがオシレーター系インジケーターです。しかし、MT5には15種類ものオシレーターが標準搭載されており、「何がどう違うの?」「結局どれを使えばいいの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。さらに、RSIやストキャスティクスなど有名な指標でも、使い方や設定方法を間違えると逆にダマシにあうリスクもあります。

本記事では、PC版MT5に搭載されている全15種類のオシレーターの特徴と活用法をわかりやすく解説し、おすすめの組み合わせパターンや注意点も紹介します。オシレーターの理解が深まることで、より根拠のあるトレード判断ができるようになるはずです。

MT5のオシレーターとは?

相場の「買われすぎ・売られすぎ」を判断するツール

MT5(MetaTrader 5)におけるオシレーターとは、相場が現在「買われすぎ」なのか「売られすぎ」なのかを数値で判断するためのインジケーターです。多くのオシレーターは0〜100のようなスケールで表示され、一定の水準(たとえば70以上=買われすぎ、30以下=売られすぎ)を超えると、相場が反転する可能性があると判断します。

こうした性質から、オシレーターは相場の過熱感や勢いの弱まりを察知するための「逆張り系ツール」として活用されることが多く、短期トレードやスキャルピングでもよく使われます。

特に、レンジ相場では非常に有効で、価格が一定の範囲を行き来しているような局面ではオシレーターが力を発揮します。

トレンドと組み合わせて使うのが基本

ただし、オシレーターを単体で使うと「ダマシ」と呼ばれる誤ったシグナルが発生することもあり、トレンド系インジケーターとの併用が非常に重要です。たとえば、MACDやRSIをトレンドの方向性と照らし合わせて使えば、「逆張り」でも成功率を高めることができます。

逆に、トレンドが強く出ている相場では、オシレーターの「買われすぎ・売られすぎ」サインが出てもしばらくその方向に進み続けることがあります。したがって、オシレーターはあくまで補助的な判断材料として使い、相場環境を見極めたうえで活用するのが基本です。

MT5に標準搭載されているオシレーター一覧(全15種類)と特徴【PC】

PC版MT5に標準搭載されているオシレーター一覧(全15種類)と特徴を解説していきます。

MT5のPC版オシレーターは、挿入→インディケータ→オシレーターの順で挿入する事ができます。

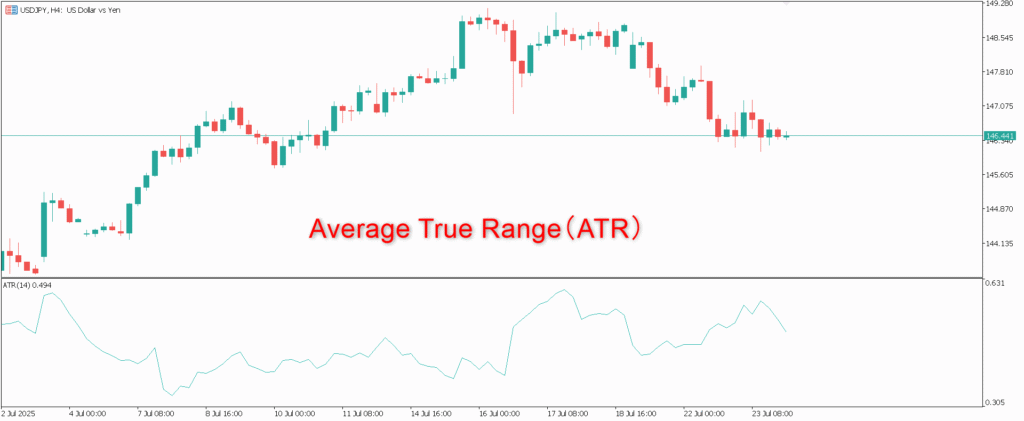

① Average True Range(ATR)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Average True Range(ATR) |

| 特徴 | ボラティリティを数値化。損切り・利確目安に活用。 |

| 主な用途 | 相場の変動幅を測定 |

| 主な使い方 | 数値の上昇・下降を確認 |

| 相性の良い組み合わせ | RSI、MACD |

| デフォルト設定 | 期間: 14 |

ATRは相場のボラティリティ(価格の変動幅)を数値化するインジケーターです。特定期間における高値・安値・終値を基に算出され、数値が大きければ相場が荒れていることを示します。直接的な売買サインは出しませんが、損切りや利確ラインの目安として非常に有効です。レンジブレイクの予兆を掴む用途にも使われます。

上記のチャートでは、ローソク足の下にATR(14)のラインが表示されています。相場が大きく動いた局面ではATRの数値が急上昇しているのが確認でき、逆に値動きが穏やかな場面ではATRのラインも低下していることがわかります。こうした動きにより、現在の相場の活発度を視覚的に判断することができます。

② Bears Power(ベアーズパワー)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Bears Power(ベアーズパワー) |

| 特徴 | 売り圧力を示す。トレンド系と併用が効果的。 |

| 主な用途 | 売り手の勢いを測定 |

| 主な使い方 | ゼロラインとダイバージェンス |

| 相性の良い組み合わせ | MACD、移動平均線 |

| デフォルト設定 | 期間: 13 |

Bears Powerは、売り手(ベア)の力を測るためのインジケーターです。移動平均とローソク足の最安値との差をもとに算出され、マイナスの値が大きいほど売り圧力が強いと判断されます。単体での使用ではなく、MACDや移動平均線などのトレンド系インジケーターと併用することで、相場の転換点や売りの勢いが衰えたサインを見つけやすくなります。特にダイバージェンスを活用する場面で効果を発揮する補助的なツールです。

チャートでは、下段にBears Powerのヒストグラムが表示されています。バーがゼロラインより下に伸びている場面は、売り圧力が強まっていることを示しています。急落時にはバーが深く落ち込んでおり、相場の急激な下落と一致しているのが見て取れます。

Bears Powerは、価格の勢いとトレンドの継続性を視覚的に確認するのに便利で、MACDや移動平均線と組み合わせて「売りの勢いがいつ弱まるか」を探る補助材料として重宝されます。

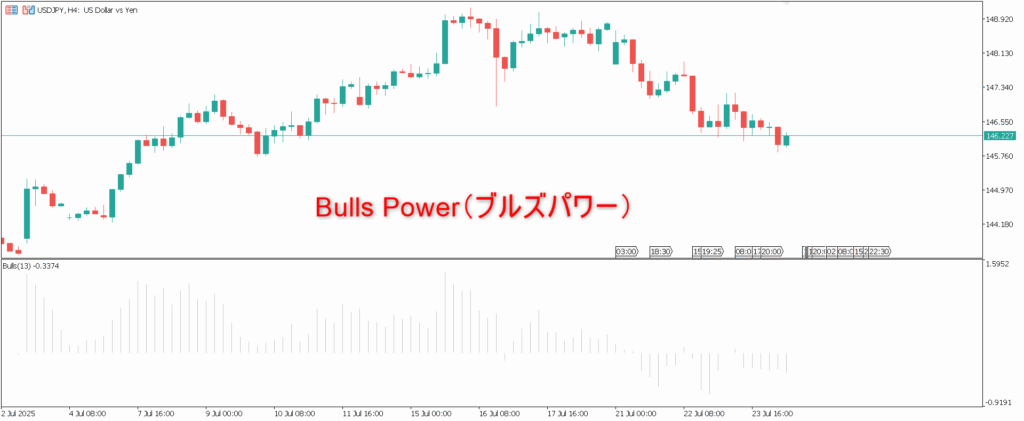

③ Bulls Power(ブルズパワー)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Bulls Power(ブルズパワー) |

| 特徴 | 買い圧力を示す。MACDやMAとの併用に向く。 |

| 主な用途 | 買い手の勢いを測定 |

| 主な使い方 | ゼロラインとダイバージェンス |

| 相性の良い組み合わせ | MACD、移動平均線 |

| デフォルト設定 | 期間: 13 |

Bulls Powerは、買い手(ブル)の勢いを測定するインジケーターです。ローソク足の高値と移動平均線(通常はEMA)との差を元に計算され、値が大きいほど買い圧力が強いことを示します。反対に、ゼロラインを割り込むと買い勢力が弱まっていると判断されます。

単体でも相場の勢いを読み取る補助になりますが、MACDや移動平均線と組み合わせることで、上昇トレンドの継続判断や押し目買いのタイミング補足に役立ちます。特にダイバージェンス(価格は高値更新しているがインジケーターは下がっているなど)を見つけることで、反転サインの根拠を補強できます。

チャート下部に表示されたヒストグラムは、買い圧力の強弱を示しています。買いが優勢な場面ではゼロラインより上に棒グラフが伸び、反対に下降局面ではゼロラインを割り込んでいます。上昇トレンド中に棒グラフが弱まっていく現象は、トレンド転換のサインになることもあります。

このように、Bulls Powerはトレンドの持続力を判断する際に有効な補助ツールです。

④ Chaikin Oscillator(チャイキン・オシレーター)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Chaikin Oscillator(チャイキン・オシレーター) |

| 特徴 | 価格と出来高の関係から勢いを測定。MACDに似た構造。 |

| 主な用途 | 価格変動と出来高の連動性を確認 |

| 主な使い方 | ゼロラインのクロス、ピークの切り下がりなど |

| 相性の良い組み合わせ | MACD、A/Dライン |

| デフォルト設定 | 短期: 3, 長期: 10 |

Chaikin Oscillator(チャイキン・オシレーター)は、価格と出来高の関係を基に、相場のモメンタム(勢い)を数値化するインジケーターです。累積/分布ライン(A/Dライン)に基づき、短期と長期の指数平滑移動平均(EMA)の差を取る構造で、MACDに似ています。

主にゼロラインの上下を判断基準として、ラインがゼロを上抜けると買い圧力の強まり、下抜けると売り圧力の強まりと解釈されます。また、ピークやボトムの切り下がり・切り上がりを確認することで、トレンド転換の兆しやモメンタムの弱まりを察知することも可能です。

このチャートでは、チャイキン・オシレーターが波のように推移しています。価格が上昇していてもオシレーターが下がっている場面は、出来高の勢いが伴っていない=上昇の勢いが弱いと判断できます。これにより、トレンドの継続性や終焉を探る補助材料として使えます。

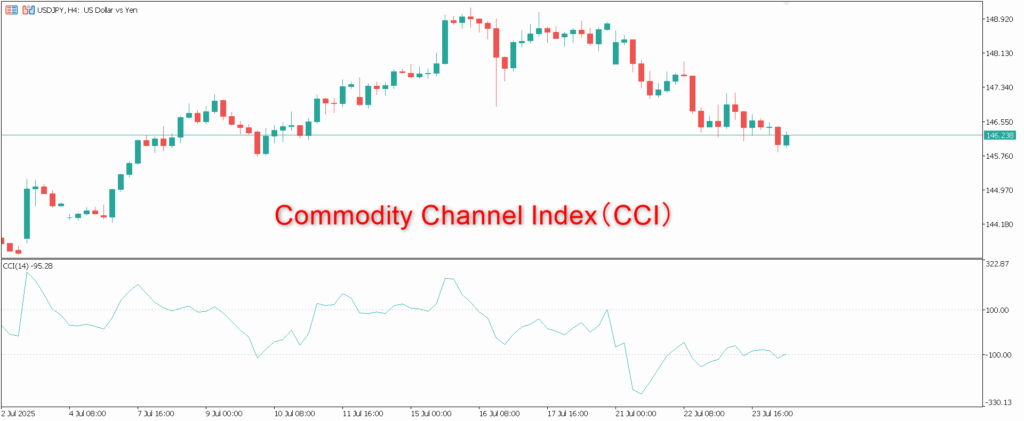

⑤ Commodity Channel Index(CCI)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Commodity Channel Index(CCI) |

| 特徴 | ±100を基準に反転シグナルを捉える逆張り向きインジケーター。 |

| 主な用途 | 相場の過熱感(買われすぎ・売られすぎ)を判定 |

| 主な使い方 | ±100のラインを基準にエントリー判断 |

| 相性の良い組み合わせ | ボリンジャーバンド、RSI |

| デフォルト設定 | 期間: 14 |

CCIは、一定期間の価格が平均値からどれだけ乖離しているかを数値で表すオシレーターで、+100以上で買われすぎ、−100以下で売られすぎと判断されるのが一般的です。ラインの上下限にタッチした後の反転を狙ってエントリーするなど、逆張り戦略に強いインジケーターとして知られています。

また、CCIはボラティリティの大小に対しても反応しやすいため、トレンドの始まりや終わりを探る補助材料としても活用できます。過去のピークやボトムと比較しながら、過去と同程度の水準で再び反転するかどうかを見るのも有効です。

画像ではCCIのラインが−100を割り込むことで「売られすぎ」と判断できる局面が出現しています。このようにCCIは、反転の起点を探るためのシグナルとして直感的に使いやすく、特にレンジ相場における反発狙いの判断に適しています。

⑥ DeMarker(デマーカー)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | DeMarker(デマーカー) |

| 特徴 | トム・デマーク氏が開発した逆張り系オシレーター。現在の高値・安値と前の足との比較に基づいて、買われすぎ・売られすぎの状態を数値化する。 |

| 主な用途 | トレンドの転換点を予測、過熱感のチェック、レンジ相場での逆張りタイミング把握。 |

| 主な使い方 | 値が0.7以上で買われすぎ、0.3以下で売られすぎと判断され、逆張りシグナルとして活用される。 |

| 相性の良い組み合わせ | トレンド系(移動平均線、ADX)や他のオシレーター系(RSI、CCI)と併用することで、エントリー精度が向上。 |

| デフォルト設定 | 期間:14 がMT5での標準設定。 |

DeMarkerは、相場が加熱しすぎたタイミングを察知してエントリーポイントを見極める逆張り系インジケーターです。例えば、数値が0.7を超えた状態から下降を始めた場合は、買われすぎ状態からの下落転換が期待できるシグナルとなります。逆に0.3を下回ったあとに上昇し始めた場合は、売られすぎからの反転上昇が見込まれます。RSIやストキャスティクスと似ていますが、価格変動の初動に敏感な点が特徴で、他のオシレーターやトレンド系インジケーターと併用することで、エントリーやエグジットの根拠をより強固にできます。

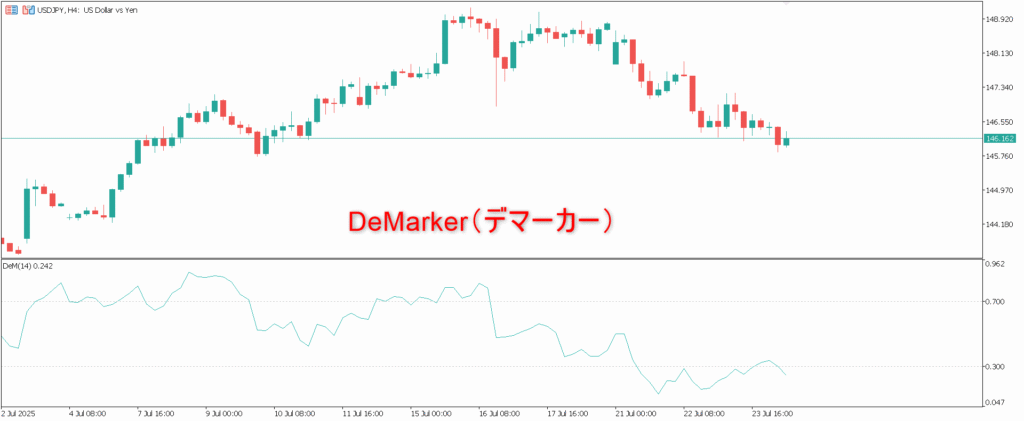

画像は、MT5上でDeMarker(デマーカー)インジケーターを表示したチャート例です。下段に表示された水色のラインがDeMarkerで、0.3以下では売られすぎ、0.7以上では買われすぎと判断されます。現在の値は「0.242」となっており、売られすぎゾーンに差しかかっていることが分かります。トレンドの反転や押し目買いの判断材料として活用できます。

⑦ Force Index(フォースインデックス)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Force Index(フォースインデックス) |

| 特徴 | ロシアのトレーダーAlexander Elderが開発。価格の変動幅と出来高を掛け合わせて「勢い(力強さ)」を数値化。プラスなら買い圧力、マイナスなら売り圧力を示す。 |

| 主な用途 | トレンドの強さ測定、押し目・戻り目の判断、売買タイミングの補助。 |

| 主な使い方 | 0ラインとの交差で買い/売りシグナルとして活用。トレンド中に0付近まで戻ったところで逆方向への動きが止まると、押し目買いや戻り売りのチャンスとされる。 |

| 相性の良い組み合わせ | トレンド系(移動平均線、ADX)やオシレーター系(RSI、MACD)との併用で精度向上。 |

| デフォルト設定 | 13期間の指数平滑移動平均(EMA)を使用するのが一般的。MT5でも13が初期設定。 |

Force Index(フォースインデックス)は、相場の勢い(Force)を定量的に捉えるためのインジケーターです。具体的には、「価格の変動 × 出来高」によって算出され、トレンドの強さや転換点を判断するのに役立ちます。値が大きくプラス方向に伸びれば上昇の勢いが強く、マイナス方向に伸びれば下降の勢いが強いことを示します。また、ゼロラインとのクロスやピークの大きさなどを手がかりに、押し目・戻り目のタイミングを図ることも可能です。

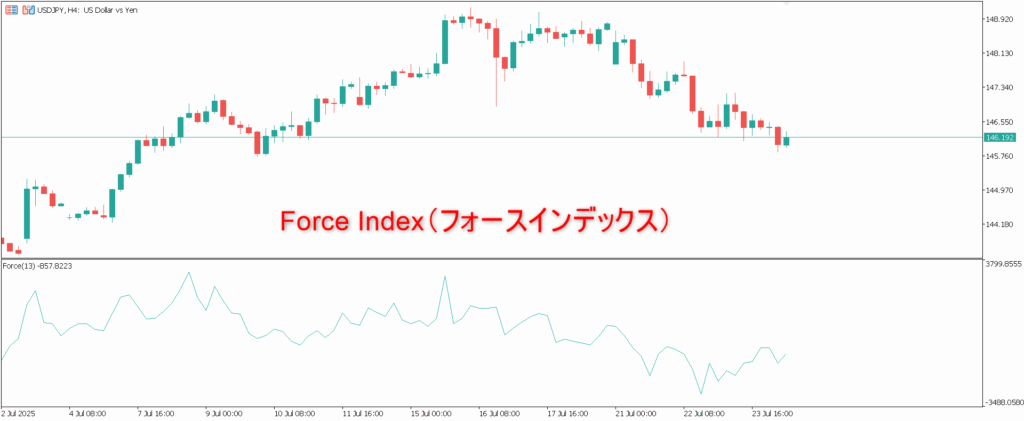

下部に表示されているラインが「Force Index(13)」です。直近の相場では値が0より大きく上昇した後、反転して0を割り、現在は大きくマイナス圏に位置しています。これは買い圧力が弱まり、売り圧力が強まっていることを示しています。価格の下落と連動しており、短期的な下落トレンドの勢いを確認する際に有効です。Force Indexは特にトレンドの強さを量的に確認したい時に便利なインジケーターです。

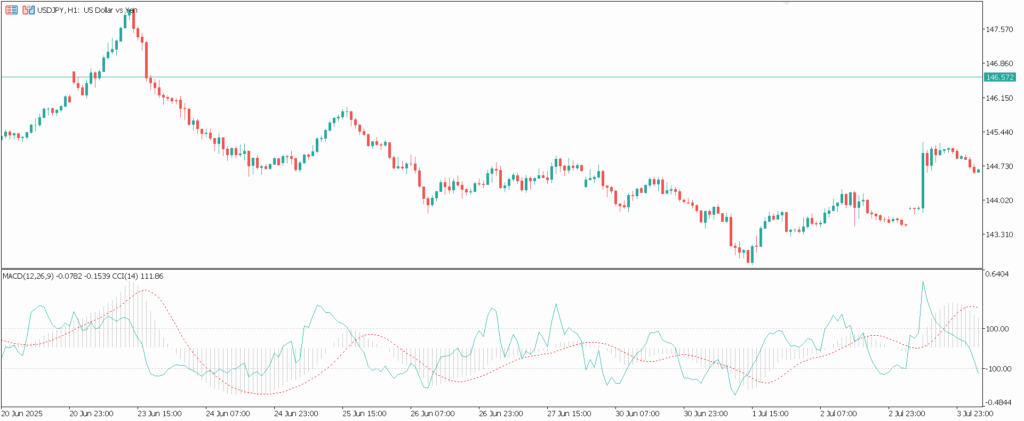

⑧ MACD(移動平均収束拡散法)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | MACD(Moving Average Convergence Divergence) |

| 特徴 | 2本の移動平均の差から生まれるオシレーター系指標で、トレンドの強さと転換点を視覚的に示す。トレンド系とモメンタム系の特徴を併せ持つ。 |

| 主な用途 | トレンドの発生・転換の把握、売買シグナルの抽出(ゴールデンクロス・デッドクロスなど) |

| 主な使い方 | MACDラインがシグナルラインを下から上に抜けると「買い」、上から下に抜けると「売り」。ゼロラインとの位置関係も重要で、上なら上昇トレンド、下なら下降トレンドの可能性。 |

| 相性の良い組み合わせ | RSIやストキャスティクスなどのオシレーターと組み合わせて、過熱感の確認とフィルタリングに活用。 |

| デフォルト設定 | 短期EMA:12、長期EMA:26、シグナル:9(MT5ではヒストグラムも同時表示) |

MACD(Moving Average Convergence Divergence)は、短期と長期の移動平均線の差をもとに作られたトレンド系オシレーターです。主にトレンドの方向性や勢い、転換ポイントを視覚的に捉えることができるため、多くのトレーダーに利用されています。MACDラインとシグナルラインのクロス、さらにヒストグラムの傾きから売買のタイミングを判断することが可能です。

MACDは、単に「買われすぎ・売られすぎ」を見るのではなく、「トレンドの強弱」と「変化の兆し」に焦点を当てて分析するのがポイントです。

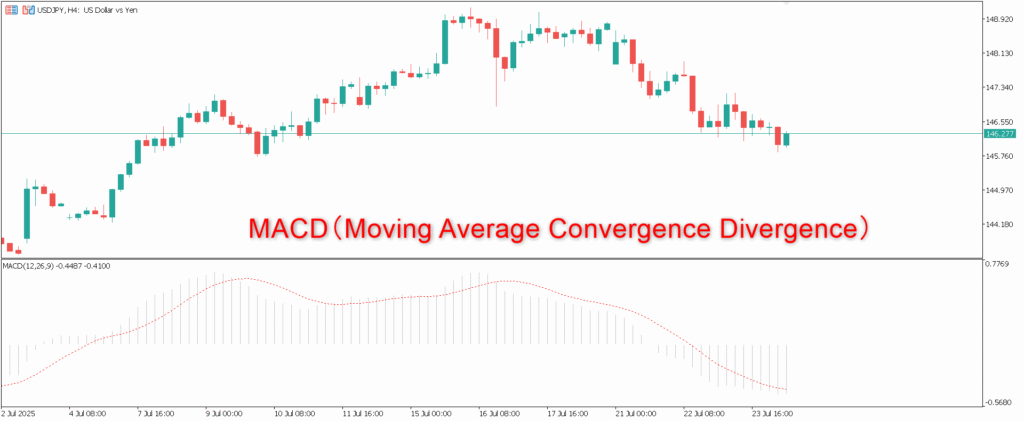

画像は、USDJPYの4時間足チャートにMACDインジケーター(12,26,9)を表示したものです。この画像では、17日から後半にかけてデッドクロスが発生しており、その後価格が下落しています。

⑨Momentum(モメンタム)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | モメンタム(Momentum) |

| 特徴 | 一定期間の価格変化を視覚化し、上昇・下落の勢い(モメンタム)を数値化。 |

| 主な用途 | 相場の勢いを確認し、トレンドの加速・減速を判断するために使用。押し目買いや戻り売りのタイミング判断にも活用される。 |

| 主な使い方 | モメンタムが100ラインを上抜けたら買い圧力が強まっていると判断し、反対に下抜けたら売り圧力が強まっていると読む。また、モメンタムのピークと価格の動きにダイバージェンスがあるかを確認することで、転換点を予測する使い方もある。 |

| 相性の良い組み合わせ | RSIやMACDとの併用が効果的。モメンタムで勢いを確認し、RSIで過熱感、MACDでトレンド方向を補足することで、エントリーの信頼度が高まる。 |

| デフォルト設定 | 期間:14 |

Momentum(モメンタム)とは、一定期間内の価格変化の勢い(スピード)を数値化するインジケーターです。現在の価格と、数期間前の価格との差をグラフに表示し、トレンドの加速や減速を視覚的に把握できます。値が100より上なら上昇圧力が強く、100を下回ると下降圧力が強いと判断されます。エントリータイミングは、ラインが100を明確にブレイクする瞬間を狙うのが一般的です。ただし、トレンドがないレンジ相場ではダマシが多くなるため、他のオシレーター系やトレンド系インジケーターと組み合わせて判断精度を高めましょう。

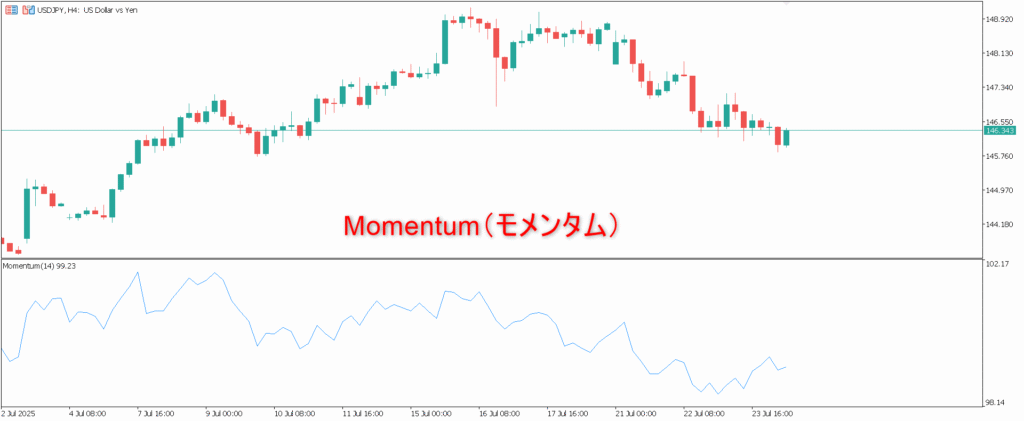

画像は、USDJPYの4時間足チャートにモメンタムインジケーター(期間14)を表示したものです。このチャートでは、ローソク足の動きに対してモメンタムラインが上下に波打つように変化しており、価格の勢い(加速・減速)が視覚的に確認できます。特に後半では価格の伸びに対してモメンタムの反応が鈍くなっており、勢いの減速が示唆されています。

⑩OsMA(オーエスエムエー)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | OsMA(Moving Average of Oscillator) |

| 特徴 | MACDとそのシグナルラインの差分を棒グラフで表示することで、トレンドの強さや転換点を視覚的に捉えやすくするオシレーター。 |

| 主な用途 | 相場の勢い(モメンタム)の可視化や、トレンドの加速・減速の判断。MACDよりも視覚的な判断がしやすく、補助的なツールとして有効。 |

| 主な使い方 | ヒストグラム(棒)がゼロラインより上にあれば買い勢力が優勢、下にあれば売り勢力が優勢と判断。ヒストグラムが縮小していれば勢いの弱まり、拡大すれば勢いの強まりと読む。 |

| 相性の良い組み合わせ | MACDや移動平均線との相性が良く、RSIやストキャスティクスなどのオシレーターと併用することで、エントリー判断の精度を高められる。 |

| デフォルト設定 | MACD:12・26、シグナル:9(OsMAはこの差分をヒストグラムとして表示) |

OsMA(Moving Average of Oscillator)は、MACDとそのシグナルラインの差を視覚的に表すインジケーターです。MACDのヒストグラム部分と構造は似ていますが、MT5では独立したインジケーターとして使うこともできます。ゼロラインを基準として、上に突き出る棒グラフは買いの勢い、下に突き出る棒は売りの勢いを表します。棒が拡大していれば勢いが強まっており、逆に縮小すれば勢いが弱まっているサインです。トレンドの転換点や、勢いの変化を視覚的に把握しやすいため、他のインジケーターと組み合わせて相場の判断材料として活用されます。特にMACDと合わせて表示することで、より正確なモメンタム判断が可能になります。

画像は、USDJPYの4時間足チャートにOsMAインジケーター(MACD 12,26,9に基づく)を表示したものです。このチャートでは、ローソク足の動きに応じてヒストグラムが上下に拡大・縮小しており、価格の勢いの変化を示しています。後半にかけて、ヒストグラムがゼロラインを下抜けたまま拡大しており、売りの勢いが強まっている様子が確認できます。

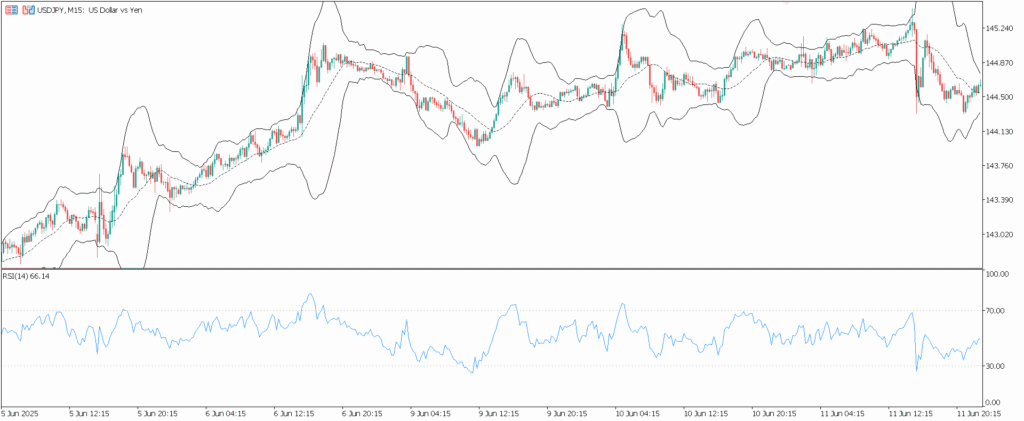

⑪RSI(Relative Strength Index)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | RSI(Relative Strength Index) |

| 特徴 | 一定期間における上昇幅と下降幅のバランスから、買われすぎ・売られすぎの状態を数値で示すオシレーター。 |

| 主な用途 | 相場の過熱感を測るために使用され、逆張りのタイミングを判断する目安として広く活用されている。 |

| 主な使い方 | RSIが70を超えると「買われすぎ」、30を下回ると「売られすぎ」と判断される。相場が反転しやすいポイントを狙う逆張り型のトレードに適している。 |

| 相性の良い組み合わせ | トレンド系インジケーター(移動平均線やMACD)と併用することで、トレンド中の押し目・戻り目の精度が向上する。 |

| デフォルト設定 | 期間:14 |

RSI(Relative Strength Index/相対力指数)は、相場が「買われすぎ」か「売られすぎ」かを数値化して示す代表的なオシレーター系インジケーターです。0〜100の範囲で推移し、70以上になると買われすぎ、30以下になると売られすぎと判断されるのが一般的です。RSIが極端な水準に達した際には反発の可能性が高まるため、逆張りを狙うトレーダーによく使われます。また、価格が高値を更新しているのにRSIが追随していない場合(ダイバージェンス)も、トレンド転換のサインとして注目されます。レンジ相場との相性が良く、トレンド相場では単独で使うよりも、他のインジケーターと組み合わせた方が効果的です。

チャートでは、価格が上昇トレンドから反転し、後半にかけて下落基調にあることが確認できます。RSIは40付近で推移しており、明確な売られすぎ・買われすぎの水準ではないものの、やや下方向への勢いが感じられる局面です。

⑫RVI(Relative Vigor Index)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | RVI(Relative Vigor Index/相対活力指数) |

| 特徴 | 終値が始値よりも高い傾向が続くときに相場の勢いが強いとみなし、その傾きを視覚的に表すオシレーター。トレンドの強弱や転換点を見極めやすい。 |

| 主な用途 | 相場のモメンタム(勢い)を可視化してトレンド継続・反転の判断に活用。MACDのようにクロスによる売買シグナルを得るのに使われる。 |

| 主な使い方 | RVIがシグナルラインを下から上に抜ければ買いサイン、上から下に抜ければ売りサイン。ダイバージェンスで相場の転換を予測するのにも適している。 |

| 相性の良い組み合わせ | トレンド系インジケーター(移動平均線やMACD)と併用することで、騙しの少ないトレード判断ができる。 |

| デフォルト設定 | 期間:10(シグナルラインも10の移動平均) |

RVI(Relative Vigor Index/相対活力指数)は、相場の勢いを可視化するオシレーター系インジケーターです。価格が上昇するときは終値が始値を上回る傾向があるという性質に着目し、終値と始値の差を使って勢いを数値化します。表示されるラインはRVI本体(通常緑)と、そのシグナルライン(赤)です。基本的にはこれら2本のクロスによって売買タイミングを判断します。0を中心としたプラス・マイナスの範囲で推移するため、視覚的にもモメンタムの強さと転換点を把握しやすいのが特徴です。

チャートでは、サブウィンドウにRVI(緑)とシグナルライン(赤)が表示されています。緑のRVIラインが赤のシグナルラインを下から上にクロスすると上昇の勢いが強まるサインとされます。逆に、緑のラインが赤ラインを上から下に抜ける場面では下降モメンタムが強まっている可能性を示します。また、値が0に近づくほど勢いが弱まっていると解釈でき、方向感がなくなっているタイミングを見極めるヒントになります。

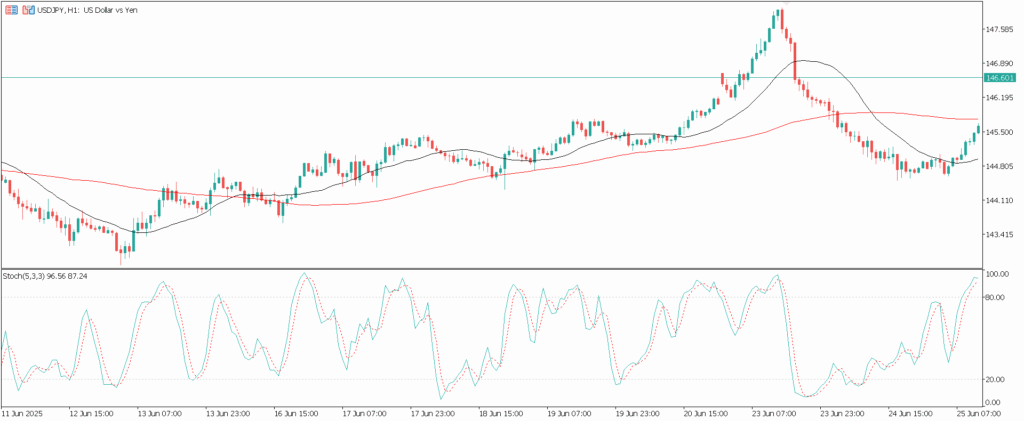

⑬Stochastic(ストキャスティクス・オシレーター)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Stochastic(Stochastic Oscillator) |

| 特徴 | 現在の終値が一定期間の価格レンジ内でどの位置にあるかを示すオシレーター。0〜100の範囲で推移し、買われすぎ・売られすぎを判断できる。短期の反発や調整を狙うのに有効。 |

| 主な用途 | 相場の過熱感を数値化し、逆張りや押し目買い・戻り売りの判断に使われる。特にレンジ相場で効果を発揮。 |

| 主な使い方 | %Kが%Dを下から上にクロスすれば買いシグナル、上から下にクロスすれば売りシグナル。20以下は売られすぎ、80以上は買われすぎと判断される。 |

| 相性の良い組み合わせ | トレンド系インジケーター(移動平均線やADX)と併用すると、だましを回避しやすくなる。 |

| デフォルト設定 | 期間:%K=5、%D=3(スロー設定:Slow %K=3, Slow %D=3) |

ストキャスティクス・オシレーターは、相場の「買われすぎ・売られすぎ」の状態を数値化し、トレンドの転換点を見つけやすくするための代表的なオシレーター系インジケーターです。%K(実線)と%D(点線)の2本のラインがあり、特に2本のクロスが売買シグナルとして重視されます。

一般的に、20以下で「売られすぎ」、80以上で「買われすぎ」とされる水準となり、反転ポイントとして注目されます。

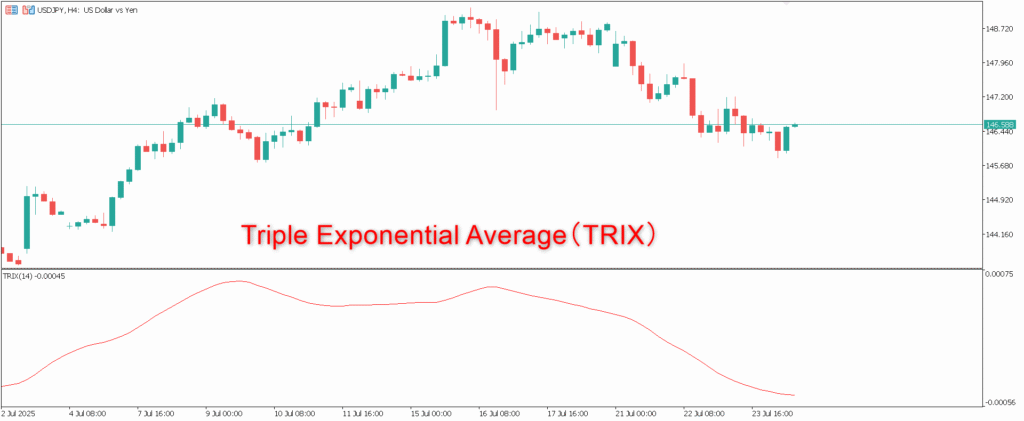

⑭Triple Exponential Average(TRIX)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | TRIX(Triple Exponential Average) |

| 特徴 | 価格の三重指数移動平均の変化率をグラフ化したオシレーター。ノイズを除去して、滑らかなトレンドを視覚化できる。 |

| 主な用途 | トレンドの強弱や転換点の判断。シグナルラインとのクロスやゼロラインとの交差で売買判断を行う。 |

| 主な使い方 | TRIXラインがシグナルラインを下から上にクロスすると上昇サイン、上から下に抜けたら下降サイン。ゼロラインを上抜けすると買い、下抜けで売りのシグナルになる。 |

| 相性の良い組み合わせ | ボリンジャーバンドやトレンド系インジケーターと併用することで、トレンドの勢いや方向性を補完できる。 |

| デフォルト設定 | 期間:15(TRIX)、9(シグナル) |

TRIX(トリックス)は、三重の指数移動平均(EMA)を元にしたオシレーター系インジケーターです。価格の滑らかな変化率を可視化することで、短期的なノイズに惑わされずに中長期のトレンド転換を見極めることができます。主に、TRIXラインとシグナルラインのクロス、あるいはゼロラインとの交差を売買サインとして活用します。MACDに似た形状をしていますが、より滑らかでダマシが少ないとされ、トレンド追従型のトレーダーに特に好まれます。

⑮Williams’ %R

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | Williams’ %R(ウィリアムズ・パーセントR) |

| 特徴 | 一定期間内の最高値と最安値に対する現在の終値の位置をパーセンテージで表したオシレーター。モメンタムの強弱を測り、逆張りポイントを視覚化できる。 |

| 主な用途 | 買われすぎ・売られすぎの判断。特に短期的な価格の過熱感を見極め、反転タイミングの目安として利用される。 |

| 主な使い方 | 値が-20%より上なら買われすぎ(売りシグナル)、-80%より下なら売られすぎ(買いシグナル)。ラインの上下抜けを逆張りエントリーの参考にする。 |

| 相性の良い組み合わせ | 移動平均線やボリンジャーバンドと組み合わせることで、トレンド状況を加味した逆張り判断が可能。過熱感+トレンド確認で精度を高める。 |

| デフォルト設定 | 期間:14 |

Williams’ %R(ウィリアムズパーセントR)は、相場の「買われすぎ」「売られすぎ」を視覚的に捉えるために開発されたオシレーター系インジケーターです。特に短期の逆張りポイントを探る際に有効で、RSIと似た役割を持ちながら、計算式の観点からより敏感に相場の反応を捉えるのが特徴です。

インジケーターは0〜-100の範囲で推移し、一般的に以下のように解釈されます:

- -20より上(0に近い) → 買われすぎ(そろそろ下落の兆し)

- -80より下(-100に近い) → 売られすぎ(そろそろ上昇の兆し)

たとえば、%Rが-90あたりまで落ち込んでいるときは、過去の一定期間と比べてかなり安値圏にあることを示し、価格反転のチャンスを示唆します。

また、単体でも反転シグナルを捉えることはできますが、移動平均線やトレンド系インジケーターと併用することで、より信頼性の高い分析が可能になります。あくまで「反転の兆し」であり、過信するとダマシに遭いやすい点には注意が必要です。

オシレーターのおすすめ組み合わせ

① 移動平均線(MA)× ストキャスティクス

移動平均線は相場の大まかな方向性を示すトレンド系指標で、ストキャスティクスは短期的な買われすぎ・売られすぎを示す逆張り系のオシレーターです。

これを組み合わせることで、「MAが上昇トレンドを示している中で、ストキャスが売られすぎゾーンから上昇してきた」などの場面で押し目買いのチャンスを狙えます。特に短期足(5分~1時間足)でのトレードに効果的で、初心者でも視覚的に判断しやすく人気の高い組み合わせです。

② MACD × CCI

オシレーターとオシレーターも合わせる事が出来ます。その中で、MACDとCCIの組み合わせがおすすめです。

MACDは中長期のトレンド方向とモメンタムを視覚的にとらえるインジケーターです。一方、CCIは価格が移動平均からどれだけ離れているかを示し、過熱感や反転のサインとして利用されます。

MACDでトレンドが出ているかを判断し、CCIで「買われすぎ・売られすぎ」をチェックすることで、押し目や戻り売りのタイミングを絞ることが可能です。レンジ相場からトレンド転換を狙う場面でも活躍します。

③ RSI × ボリンジャーバンド

RSIは買われすぎ・売られすぎの目安として有名なインジケーターで、数値が30以下なら売られすぎ、70以上なら買われすぎと判断されます。これにボリンジャーバンドを組み合わせることで、RSIで相場の過熱感を把握しつつ、バンドの外に飛び出したタイミングで「行き過ぎ」からの反転を狙うことができます。順張り・逆張りどちらにも対応しやすい上に、視覚的な判断がしやすく、汎用性の高い組み合わせです。

MT5でオシレーターを使う際の注意点

基本的に期間設定が短すぎるとノイズが増え、長すぎると反応が遅れる

オシレーターの「期間」は、売買シグナルの出現頻度や精度に大きく関わる重要な設定です。期間が短すぎると、わずかな価格の上下にも過敏に反応し、ダマシのシグナルが頻発してしまいます。

一方、期間が長すぎると反応が鈍くなり、シグナルが遅れてエントリータイミングを逃す可能性があります。自分のトレードスタイルに合わせて、適切な期間を試行しながら見つけることが大切です。

オシレーターは補助ツールとして考える

オシレーターは価格の勢いや行き過ぎを視覚化するための便利なツールですが、あくまで“補助的な存在”として捉えるべきです。トレードの判断基準は、チャートパターンやローソク足のプライスアクションが基本になります。たとえば、ダブルトップやサポート割れといったパターンと併せてオシレーターのサインを使うと、シグナルの信頼度が高まります。オシレーターのみに頼るトレードはリスクが高いため、複合的な視点で分析する姿勢が重要です。

「買われすぎ」「売られすぎ」のシグナルは必ずしも反転を意味するわけではない

RSIやストキャスティクスなどのオシレーターは、一定の数値を超えると「買われすぎ」「売られすぎ」とされるゾーンに入りますが、それがすぐに価格の反転を意味するわけではありません。

特にトレンドが強く続いている場面では、オシレーターが買われすぎを示していても、価格はそのまま上昇を続けるケースがよくあります。むしろ、トレンド中の押し目や戻り目の判断材料として使うなど、柔軟に解釈することが大切です。

組み合わせれば精度が上がるわけではない

複数のオシレーターを併用すればシグナルの信頼性が上がると思われがちですが、実際には似たようなロジックで作られたインジケーターを重ねると、情報が重複しすぎて判断が難しくなることもあります。

また、複数のシグナルが一致しない場合には、逆にエントリーを迷わせる要因にもなります。重要なのは「なぜこの組み合わせにするのか」という目的を持ち、相互補完できるようなインジケーター構成を意識することです。

使うならオシレーターとパラメータに一貫性を保ってトレードする

オシレーターの種類や設定値を毎回のトレードで変更してしまうと、自分の分析基準が定まらず、検証もできないまま場当たり的な判断に頼ることになってしまいます。

特に、勝ったときだけを基準に設定を変えるのは危険です。トレードにおいては、ある程度のルールや一貫性をもって使い続けることで、そのインジケーターの特性や有効性を理解できるようになります。継続的な活用と振り返りが、実力の向上につながります。

MT5のオシレーターに関するよくある質問(Q&A)

オシレーターだけで勝てる?

オシレーター単体では、トレードの勝率を安定させるのは難しいです。特にトレンドが強く出ている相場では「買われすぎ=売り」「売られすぎ=買い」といった判断が逆行する可能性もあるため、チャートパターンや移動平均線、プライスアクションなどと組み合わせて使うのが基本です。相場の「環境認識」があってこそ、オシレーターはその力を発揮します。

オシレーターのパラメータ設定は変更すべき?

デフォルトの設定でも十分活用できますが、自分のトレードスタイルや時間足によっては、パラメータを調整することで精度が上がることもあります。短期トレードなら期間を短く、長期保有なら期間を長めに設定するのが一般的です。ただし、毎回コロコロ設定を変えてしまうと再現性がなくなるため、ルールを定めて一貫性を保つことが大切です。

スマホ版MT5に記載されているオシレーターは?

スマホ版MT5でもPC版と同様に、豊富なオシレーターインジケーターが利用可能です。以下は、スマホで追加できる標準搭載オシレーターの一覧です。現時点でMT5で使えるオシレーターは13種類あります。

スマホ版MT5で使えるオシレーター一覧

- Average True Range(ATR)

- Bears Power

- Bulls Power

- Commodity Channel Index(CCI)

- DeMarker(デマーカー)

- Force Index

- MACD(マックディー)

- Momentum(モメンタム)

- Moving Average of Oscillator

- Relative Strength Index(RSI)

- Relative Vigor Index(RVI)

- Stochastic Oscillator(ストキャスティクス)

- Williams’ Percent Range(ウィリアムズ%R)

まとめ

MT5のPC版オシレーターは、挿入→インディケータ→オシレーターの順で挿入する事ができます。

MT5に標準搭載されている15種類のオシレーターは、主に「買われすぎ・売られすぎ」を視覚的に把握できる便利な補助ツールです。しかし、それぞれのインジケーターは役割が異なり、明確なシグナルになるとも限りません。

自分の手法に合った組み合わせやパラメータの設定が大切です。例えば、ストキャスティクスと移動平均線を組み合わせれば、逆張りと順張りのバランスが取りやすくなります。ただし、組み合わせを増やすことが常に精度向上に繋がるわけではなく、むしろ判断に迷う原因になることも。

まずは基本的な数種類に絞り、自分のトレードスタイルに合うオシレーターを目的に応じて選びましょう。

コメント